<月刊ガバナンスより>

例えば保育所の設置基準を独自に緩和しようという場合に、なかなか市民の支持が得られない。

保育の問題は保育所に子どもを預けている親、待機児童を抱える親しか関心を持たない。つまり、全国のことは全国紙を読んだり、テレビのニュース番組など一種のフォーラムがあるが、自分の町の保育問題を話し合うフォーラムが多くのところにはない。

このようなことは、連続シンポジウムでも行わなければ問題を市民が共有するきっかけもつくれない。でも連続シンポジウムは実はもともとどの地域にもある。議会だ。4年間で16回の連続シンポジウムをやるべき人たちがいて、その人たちにはそのための報酬も払っていて、常設の会場もある。しかもその人たちは選挙で選ばれているのだから、普段は住民や支持者とコミュニケーションをとることが当然の立場だ。

詳細は、月刊ガバナンス9月号にてご確認ください。

議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/より移転しました。 ※スマホ版は▼から各種メニューを選択できます。

2016年9月7日水曜日

2016年9月6日火曜日

「未来指向型政策サイクル」確立

<大津市議会局総務課長のfasebookより>

「マニフェストサミット2016」のパネルディスカッシ

これからの地方議会は、監視機能や現在の地域課題解決だ

大津市議会は「ミッションロードマップ」に基づいて、計

「マニフェストサミット2016」のパネルディスカッシ

これからの地方議会は、監視機能や現在の地域課題解決だ

大津市議会は「ミッションロードマップ」に基づいて、計

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/09/blog-post_6.html「未来指向型政策サイクル」確立

2016年9月5日月曜日

都議会はどうしたら変わるのだろう?

<東村山市議のブログより>

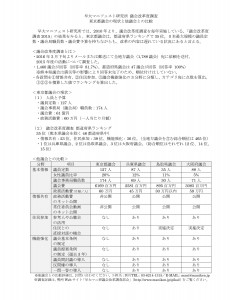

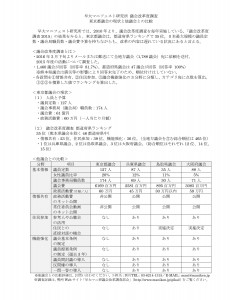

早稲田大学マニフェスト研究所が興味深い資料を公開してくれました。

議会費は全国最高額(年総額61億6,900万円/議員一人あたり年額4,857万円余)、政務活動費も全国最高額(議員一人あたり年額720万円)の上にネット公開はされず、開示を求めれば墨塗りだらけ、議会基本条例を制定することもなく…といったことは知っていたけれど…

議員あたりの議会事務局員数も最多、住民との対話の機会はつくらず、公聴人や参考人の活用もせず、議員間討議も一問一答も無し等々、東京都議会の実態は知れば知るほど…なことがよくわかります。

議員報酬(月額102万2千円)が、ボーナスの基礎算定時には1.4倍された上で支給月数と掛け合わされることもあまり知られていません。

議会改革先進県である三重県議会も鳥取県議会も、北川知事、片山知事という改革派の知事の登場によって危機感を抱き大きく変わったという前例もあるので、小池新知事がどれだけ緊張感ある関係を築けるのかにも注目したいと思いますが…本当に変わるには、何よりも住民(都民)の厳しい目が不可欠です。

来夏は都議会議員選挙。

私は仕事柄お会いすることが時々ありますが、自分が暮らす選挙区の都議会議員の顔と名前を把握している方はどれほどいるでしょう?

東村山市は東大和市と武蔵村山市と3市で北多摩1区という選挙区になっており、以前は定数3のうち3人ともが東村山市民でしたが、今は2人は東村山市に、1人は東大和市に住んでおられます。

私も住民の一人としてもっと意識を高めて都議会を見つめなければと思います。

http://sato-masataka.net/wp/?p=3549

早稲田大学マニフェスト研究所が興味深い資料を公開してくれました。

議会費は全国最高額(年総額61億6,900万円/議員一人あたり年額4,857万円余)、政務活動費も全国最高額(議員一人あたり年額720万円)の上にネット公開はされず、開示を求めれば墨塗りだらけ、議会基本条例を制定することもなく…といったことは知っていたけれど…

議員あたりの議会事務局員数も最多、住民との対話の機会はつくらず、公聴人や参考人の活用もせず、議員間討議も一問一答も無し等々、東京都議会の実態は知れば知るほど…なことがよくわかります。

議員報酬(月額102万2千円)が、ボーナスの基礎算定時には1.4倍された上で支給月数と掛け合わされることもあまり知られていません。

議会改革先進県である三重県議会も鳥取県議会も、北川知事、片山知事という改革派の知事の登場によって危機感を抱き大きく変わったという前例もあるので、小池新知事がどれだけ緊張感ある関係を築けるのかにも注目したいと思いますが…本当に変わるには、何よりも住民(都民)の厳しい目が不可欠です。

来夏は都議会議員選挙。

私は仕事柄お会いすることが時々ありますが、自分が暮らす選挙区の都議会議員の顔と名前を把握している方はどれほどいるでしょう?

東村山市は東大和市と武蔵村山市と3市で北多摩1区という選挙区になっており、以前は定数3のうち3人ともが東村山市民でしたが、今は2人は東村山市に、1人は東大和市に住んでおられます。

私も住民の一人としてもっと意識を高めて都議会を見つめなければと思います。

http://sato-masataka.net/wp/?p=3549

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/09/blog-post.html都議会はどうしたら変わるのだろう?

2016年9月4日日曜日

9/4 市政オープンミーティングを開きます

<朝霞市議のブログより>

みなさまと意見交換する「オープンミーティング」を以下の日程で開きます。委員会審議や、賛否や討論の参考にしたいと思います。今回は2015年度の市の決算が出ているので、朝霞市の財政状況を知っていただく機会になればと思います。

日時 2016年9月4日13:30~16:00

会場 朝霞市中央公民館・コミュニティーセンター 集会室1

朝霞市青葉台1-7-1 東上線朝霞駅南口徒歩8分、図書館となり

内容 ・社会福祉協議会の事業の見直し

・朝霞市の決算から見る財政

・みなさまからの持ち込み課題

※お子様連れも、途中での入退場も参加を歓迎いたします。

※駐車場が不足がちなので、できるだけ公共交通または徒歩でご来場されることをオススメします。

http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2016/08/94-9aca.html

みなさまと意見交換する「オープンミーティング」を以下の日程で開きます。委員会審議や、賛否や討論の参考にしたいと思います。今回は2015年度の市の決算が出ているので、朝霞市の財政状況を知っていただく機会になればと思います。

日時 2016年9月4日13:30~16:00

会場 朝霞市中央公民館・コミュニティーセンター 集会室1

朝霞市青葉台1-7-1 東上線朝霞駅南口徒歩8分、図書館となり

内容 ・社会福祉協議会の事業の見直し

・朝霞市の決算から見る財政

・みなさまからの持ち込み課題

※お子様連れも、途中での入退場も参加を歓迎いたします。

※駐車場が不足がちなので、できるだけ公共交通または徒歩でご来場されることをオススメします。

http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2016/08/94-9aca.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/09/94.html9/4 市政オープンミーティングを開きます

2016年9月3日土曜日

テレビ番組出演予告:「地方議員の女子会」〜NHKニュースシブ5時 8月29日夕方〜

<江東区議のブログより>

おはようございます。

先日のブログで、テレビ収録に参加した、ということをお話ししました。

NHKから、番組の放送が正式に決まり、情報解禁となったので、皆様にお知らせします。

※この写真は、収録後に女性地方議員、魚住アナウンサー安達論説委員と一緒に撮った、唯一の1枚。

■ニュースシブ5時(NHK総合テレビ)

全国ネットでの放送です。

■タイトル:地方議員が女子会?お金・家庭…ホンネは

■放送日時:8月29日(月)16:50〜18:10

座談会の放送時間は概ね17:15頃から約15分程度と伺っています。

(時間が前後する場合もあります。臨時ニュース等が入った場合は放送の延期・中止もある聞いています)

■内容

全国から集まった超党派の女性議員(自民、公明、民進、共産、おおさか維新の会)の一人として、座談会形式で、女性議員に関する街の声について答えていく、というコーナーです。

初めてのテレビ出演で、きちんとお話しできているか、、、ということもありますが、女性議員としての仕事について、やりがいや苦労、セクハラやヤジってあるの?女性議員を増やしていくためには、などについて色々お話ししました。

2時間の座談会が15分くらいに編集されての放送、と伺っています。

どの部分が放送になるのか、お話ししたことがうまく伝わればと思っています。

アップされた予告によると

「政治とカネ」「家事と仕事の両立」さらには、選挙ポスターやホームページに使われる顔写真のこと、、、と。

ドキドキですが、、、ぜひぜひご覧ください!

ニュース「シブ5時」というタイトルからもわかるように、いわゆる「5時のニュース」で、情報番組の要素もある構成です。

会社勤めの方などはお仕事時間帯だったりすると思いますが、お時間ある方、のみならず録画していただいたりしてご覧頂けると幸いです!

初めてのテレビ収録だったので、「カメラどこ見ていいんだろ?」(カメラが4つくらいあった)とか、話していることが伝わっているかな、、など不安な点もありますが、それも含めてご意見など頂けると嬉しいです。

http://www.suzukiayako.com/archives/52284351.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/09/nhk8.htmlテレビ番組出演予告:「地方議員の女子会」〜NHKニュースシブ5時 8月29日夕方〜

2016年9月2日金曜日

福祉は福祉で考えない。当別町「ぺこぺこのはたけ」視察から

<武蔵野市議のブログより>

北海道当別町にある共生型コミュニティ農園「ぺこぺこのはたけ」を視察した。農業を通じで子ども、高齢者、障がい者、学生などの交流拠点だが、そこには福祉だけに陥らない仕掛けがあった。

■介護の場としても

「ぺこぺこのはたけ」は畑に隣接しており、経営にあたるのは社会福祉法人「ゆうゆう」(この事業はNPOとして別事業者にしている)。ランチメニューに使う食材18種類のうち17種はこの畑から採れたものだ。いわゆる地産地消レストランで、障がい者の雇用の場としても考えられている。

レストランを雇用の場にすることは武蔵野市でも同様な例があるが、それだけでないところに驚かされる。

そのひとつは、高齢者、それも要介護2、痴呆症を持ち幻視が見える方がこの畑で作業をしていることだ。炎天下で脱水症状になったこともあるが、畑で作業することで幻視がなくなり認知症の改善にもつながっているという。

なぜ改善しているかの学術的な検証はされていないそうだが、人に頼られることが嬉しさにつながっているのではないか。畑の状態が悪いと時には怒ることもあるそうで、説明にあたっていた「ゆうゆう」の理事長、大原裕介さんは、喜怒哀楽のある生活が改善になっているのではないかと話されていた。

■囲い込み福祉でいいのか

■囲い込み福祉でいいのか

大原さんは、高齢者施設に囲い込んでしまうと皆が同じようなことをすることになり、個人の生きてきた道を無視することになる。みんながソフトバレーをしたいのじゃない。その人のことを考えれば個別に対応すること、ひとをつなげることが必要だと話されていた。

たとえば、高齢者施設に来ても囲碁を一人でやっている高齢者と学校やIQは高いが学校や地域との関係をうまく作れない小学生を囲碁で対局させたところ、小学生が負けてしまった。この小学生がパニックになるかと思ったら、高齢者を「師匠」と呼び囲碁を習うことで同じ時間をすごすようになった。

一定の時間を一緒に過ごせるなら見守りになり高齢者施設に通う必要はない。ボランティアの学生も入り高齢者の自宅で囲碁教室をすることで高齢者と子どもの双方の見守りとなったとの例だ。何事もないように施設に囲い込むことが結果的にその人のためにならず、さらに言えば、事業費がかかってしまうことになる。

人と人とのマッチングが簡単にはいかないだろうが、考えなくてはならないことだろう。

■子ども食堂よりも

このことだけではなく、「ゆうゆう」にはパティシエの職員もいる。経営が難しくなった店舗を使い、商品の販売だけでなく店の本物の道具を使い子どもたちに菓子作りなどを教えているのだそうだ。このポイントは、教えることが目的でなく、子どもに夢を与えることも仕事だと考えての事業としていることだ。当別町は、若者がやりたいことがない町、だからやりたいことを作る。子どもに夢を与えられないことが子どもの貧困の本来の問題と考えたからだそうで、ここに大きなヒントがありそうだ。

「ぺこぺこのはたけ」の畑では、子どもが自由に来て、農作物を持って帰ってもいいとしているという。菓子作りや料理を学んだ子どもが自分で調理をするのかもしれない。子ども食堂が各地で注目されているが、食事を提供するだけでなく、食材を持って帰り食べるというのも貧困対策のヒントかもしれないと思った。

■本物でないと失礼

「ぺこぺこのはたけ」のメニューは、札幌のホテルの料理長が監修にあたる。シェフはまだ若い女性だが、東京の銀座で仲間と店を開いていた経歴を持つが、店舗の移転問題があったさいにあえて社員として引っ張ってきたのだという。

障がい者雇用の場としてのレストランは、他に事例はあるが参考になるのは、本物をつくるべきだ。福祉がメニューを作ってはダメ。商売をやっている人に失礼だとも話されていた。

味で勝負ができれば、商売になる。そのことで収益になれば補助金頼みでの事業にならないとの考えだ。初期段階に行政からの支援は必要としても、ゴールは自立すること。そのためには、本物で勝負する。このことは多くの自治体で考えるべきことだろう。

この発想が理解さら、東京にも進出し、事業収入の柱ともなっているという。

■福祉の縦割り

■福祉の縦割り

大原さんがこのような事業を始めるきっかけについても伺った。

本人いわく、"大学受験に失敗"し、当別町にある北海道医療大に"不本意ながら"進学。実習で自閉症の子どもと関わったところ、子どもが小さいうちはまだしも、成長すると支援策がないことを知る。障がい児の居場所を作り、さらに就労先も考えようと企業化を始める。

その過程の中で、障がい児、障がい者の問題も子育て支援も介護問題も基本的な対応は同じと気がつく。今の福祉は、それぞれの問題に対して個別に対応しているが、個別に囲い込むのではなく同じ場所でやったほうが良いのではないか。障がいがあるといってもできることはたくさんあると考え、支援を受ける側が支援することもできる。これは高齢者も同じと発想を変えたのだそうだ。

障がい者、子ども、生活支援、介護。それぞれに縦割りにサービスをするから、それぞれに人が必要になる。同じ場所で行えば、支援される側も支援にあたり、スタッフもひとつのことだけでなく複数を対応すれば人の数は減らせると考えた。ここで重要なのは、人件費削減と考えるのでなく、一人当たりの給料をこのことで増やせると考えたことだ。

このことで、ひとつの職種でなく複数のことができると評価され、今や就職フェアでは1,2位の希望者があり、当別町にやってくる若者が増えているという。町の活性化にも結びついていることにもなる。政府の一億総活躍プランでも地域の実例として紹介され、注目も集まっているという。

課題は、このような福祉の総合職を育成できる学校がないこと。今は専門職を育成する学校しかないことだという。このことは、国の仕事ともいえるが自治体で資格をつくり認定し、地域での仕事を生み出していくことも必要だろう。この実践もあって当別町では始まっている。多くの自治体で参考にすべきことだ。

■福祉でなく、まちづくり

大原さんの言葉で印象に残っているのは「自閉症と同じなんですよ。社会的トラブルは、やっている行為を制限するのではなく、満たすことで解決につながる。介護ではできていない」という一言。何事も面倒がないように押さえ込む、均一化するのではなく、できることを考えていくことで、他の課題解決にもつながるということだ。

大原さんはまた、winwinの関係がないと事業は成り立たない。イベント行うことを目的にするべきでなく、来てもらって何をしたいかだ。そのためにきてもらう工夫をする。これは福祉事業も同じということだ。

福祉だけの視点だけでなくまちづくり、地域づくりで福祉を考える。発想の転換が今後の時代を考えると必要だ。その実例を見させていただいた。

余談だが、37歳でこのような事業展開をしている大原さんには驚かされた。政府の審議会委員もしているそうなので、新たな福祉をつくりだすキーパーソンとなりそうだ。

この視察は、北海道の地方議員を中心に組織されているシード21の研修会で行われたもの。知人から紹介されて参加したが得たものは多い。他にも言後、報告する。

http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52470724.html

北海道当別町にある共生型コミュニティ農園「ぺこぺこのはたけ」を視察した。農業を通じで子ども、高齢者、障がい者、学生などの交流拠点だが、そこには福祉だけに陥らない仕掛けがあった。

■介護の場としても

「ぺこぺこのはたけ」は畑に隣接しており、経営にあたるのは社会福祉法人「ゆうゆう」(この事業はNPOとして別事業者にしている)。ランチメニューに使う食材18種類のうち17種はこの畑から採れたものだ。いわゆる地産地消レストランで、障がい者の雇用の場としても考えられている。

レストランを雇用の場にすることは武蔵野市でも同様な例があるが、それだけでないところに驚かされる。

そのひとつは、高齢者、それも要介護2、痴呆症を持ち幻視が見える方がこの畑で作業をしていることだ。炎天下で脱水症状になったこともあるが、畑で作業することで幻視がなくなり認知症の改善にもつながっているという。

なぜ改善しているかの学術的な検証はされていないそうだが、人に頼られることが嬉しさにつながっているのではないか。畑の状態が悪いと時には怒ることもあるそうで、説明にあたっていた「ゆうゆう」の理事長、大原裕介さんは、喜怒哀楽のある生活が改善になっているのではないかと話されていた。

■囲い込み福祉でいいのか

■囲い込み福祉でいいのか大原さんは、高齢者施設に囲い込んでしまうと皆が同じようなことをすることになり、個人の生きてきた道を無視することになる。みんながソフトバレーをしたいのじゃない。その人のことを考えれば個別に対応すること、ひとをつなげることが必要だと話されていた。

たとえば、高齢者施設に来ても囲碁を一人でやっている高齢者と学校やIQは高いが学校や地域との関係をうまく作れない小学生を囲碁で対局させたところ、小学生が負けてしまった。この小学生がパニックになるかと思ったら、高齢者を「師匠」と呼び囲碁を習うことで同じ時間をすごすようになった。

一定の時間を一緒に過ごせるなら見守りになり高齢者施設に通う必要はない。ボランティアの学生も入り高齢者の自宅で囲碁教室をすることで高齢者と子どもの双方の見守りとなったとの例だ。何事もないように施設に囲い込むことが結果的にその人のためにならず、さらに言えば、事業費がかかってしまうことになる。

人と人とのマッチングが簡単にはいかないだろうが、考えなくてはならないことだろう。

■子ども食堂よりも

このことだけではなく、「ゆうゆう」にはパティシエの職員もいる。経営が難しくなった店舗を使い、商品の販売だけでなく店の本物の道具を使い子どもたちに菓子作りなどを教えているのだそうだ。このポイントは、教えることが目的でなく、子どもに夢を与えることも仕事だと考えての事業としていることだ。当別町は、若者がやりたいことがない町、だからやりたいことを作る。子どもに夢を与えられないことが子どもの貧困の本来の問題と考えたからだそうで、ここに大きなヒントがありそうだ。

「ぺこぺこのはたけ」の畑では、子どもが自由に来て、農作物を持って帰ってもいいとしているという。菓子作りや料理を学んだ子どもが自分で調理をするのかもしれない。子ども食堂が各地で注目されているが、食事を提供するだけでなく、食材を持って帰り食べるというのも貧困対策のヒントかもしれないと思った。

■本物でないと失礼

「ぺこぺこのはたけ」のメニューは、札幌のホテルの料理長が監修にあたる。シェフはまだ若い女性だが、東京の銀座で仲間と店を開いていた経歴を持つが、店舗の移転問題があったさいにあえて社員として引っ張ってきたのだという。

障がい者雇用の場としてのレストランは、他に事例はあるが参考になるのは、本物をつくるべきだ。福祉がメニューを作ってはダメ。商売をやっている人に失礼だとも話されていた。

味で勝負ができれば、商売になる。そのことで収益になれば補助金頼みでの事業にならないとの考えだ。初期段階に行政からの支援は必要としても、ゴールは自立すること。そのためには、本物で勝負する。このことは多くの自治体で考えるべきことだろう。

この発想が理解さら、東京にも進出し、事業収入の柱ともなっているという。

■福祉の縦割り

■福祉の縦割り大原さんがこのような事業を始めるきっかけについても伺った。

本人いわく、"大学受験に失敗"し、当別町にある北海道医療大に"不本意ながら"進学。実習で自閉症の子どもと関わったところ、子どもが小さいうちはまだしも、成長すると支援策がないことを知る。障がい児の居場所を作り、さらに就労先も考えようと企業化を始める。

その過程の中で、障がい児、障がい者の問題も子育て支援も介護問題も基本的な対応は同じと気がつく。今の福祉は、それぞれの問題に対して個別に対応しているが、個別に囲い込むのではなく同じ場所でやったほうが良いのではないか。障がいがあるといってもできることはたくさんあると考え、支援を受ける側が支援することもできる。これは高齢者も同じと発想を変えたのだそうだ。

障がい者、子ども、生活支援、介護。それぞれに縦割りにサービスをするから、それぞれに人が必要になる。同じ場所で行えば、支援される側も支援にあたり、スタッフもひとつのことだけでなく複数を対応すれば人の数は減らせると考えた。ここで重要なのは、人件費削減と考えるのでなく、一人当たりの給料をこのことで増やせると考えたことだ。

このことで、ひとつの職種でなく複数のことができると評価され、今や就職フェアでは1,2位の希望者があり、当別町にやってくる若者が増えているという。町の活性化にも結びついていることにもなる。政府の一億総活躍プランでも地域の実例として紹介され、注目も集まっているという。

課題は、このような福祉の総合職を育成できる学校がないこと。今は専門職を育成する学校しかないことだという。このことは、国の仕事ともいえるが自治体で資格をつくり認定し、地域での仕事を生み出していくことも必要だろう。この実践もあって当別町では始まっている。多くの自治体で参考にすべきことだ。

■福祉でなく、まちづくり

大原さんの言葉で印象に残っているのは「自閉症と同じなんですよ。社会的トラブルは、やっている行為を制限するのではなく、満たすことで解決につながる。介護ではできていない」という一言。何事も面倒がないように押さえ込む、均一化するのではなく、できることを考えていくことで、他の課題解決にもつながるということだ。

大原さんはまた、winwinの関係がないと事業は成り立たない。イベント行うことを目的にするべきでなく、来てもらって何をしたいかだ。そのためにきてもらう工夫をする。これは福祉事業も同じということだ。

福祉だけの視点だけでなくまちづくり、地域づくりで福祉を考える。発想の転換が今後の時代を考えると必要だ。その実例を見させていただいた。

余談だが、37歳でこのような事業展開をしている大原さんには驚かされた。政府の審議会委員もしているそうなので、新たな福祉をつくりだすキーパーソンとなりそうだ。

この視察は、北海道の地方議員を中心に組織されているシード21の研修会で行われたもの。知人から紹介されて参加したが得たものは多い。他にも言後、報告する。

http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52470724.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/09/blog-post_2.html福祉は福祉で考えない。当別町「ぺこぺこのはたけ」視察から

2016年9月1日木曜日

取手市メールマガジン ひびきメール(議会情報)

<取手市メールマガジンより>

こんにちは。取手市議会事務局です。

平成28年第3回定例会は、明日9月1日(木曜日)に開会いたします。

明日は10時から本会議を行います。

会議内容は、次のとおりです。

・閉会中に行われた一部事務組合議会の報告

・決算審査特別委員会設置

・市長から提出された議案の説明、一部議案の質疑・討論・採決

・請願の紹介議員による説明、質疑、付託

・陳情の付託

・一般質問(2名)

(1)石井…消火水利の状況、地域づくり・まちづくりの観点、親子料理教室

(2)齋藤…取手駅周辺の活性化、戸頭地域の生活問題、災害用伝言ダイヤルの定着

*会期日程案、一般質問発言通告事項一覧表、審議予定案件は、市ホームページに掲載しています。

また、午前9時から議員全員協議会を開催します。協議・報告事項は、次のとおりです。

○協議事項

取手市農業委員会委員の選任について

○報告事項

(1)(仮称)取手市立取手東部保育所・地域子育て支援センター建設検討委員会による検討状況について

(2)茨城県南流通センターの解散について

(3)第2回取手市立中学校生徒の自殺事案に関する調査委員会について

(傍聴について)

・本会議、委員会および議員全員協議会は傍聴できます。

委員会および議員全員協議会は、議会棟大会議室で開催いたします。ぜひお越しください。

(本会議の中継について)

・取手市議会本会議の実況中継をインターネット上で試験配信しています。

取手市ホームページから「市議会」>「本会議映像インターネット配信」から録画配信とともにご覧いただけますので、ご利用ください。

------------

※利用者情報の変更・解除はコチラ

〔発信元〕取手市議会事務局(電話)0297-74-2141(代表)

*このメールには返信できません。議会に関するご意見・ご要望は、次のリンク(取手市ホームページ内お問い合せフォーム)をご利用ください。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2016/09/blog-post_1.html取手市メールマガジン ひびきメール(議会情報)

登録:

投稿 (Atom)