<タウンニュースより>

▼平塚市議会で16日、申し合わせ任期2年の満了に伴って行われた議長選挙の直前、無所属の江口友子市議から「立候補形式」を選挙に採用するよう、異例の緊急動議が提案された。正副議長の選出過程を透明化するため、まずは議長になりたい議員が議会運営などについて所信表明する場を設け、その上でふさわしいと思う議員に投票すべきだとの内容だ。もっともな主張である。

▼正副議長選は、議会運営の主導権を握りたい各会派が、それぞれの議席数を背景にポストを分け合うといった水面下の調整で大勢が決まる。現在の市議会は、所信表明などを経ずに投票が行われるため、正副議長の選出過程が公になる機会がない。市民にとっては「議長候補」と目されている議員がどのような議会改革を考え、何を理由に選出されたのかを知る術がない。

▼「立候補形式」の議長選は今月、お隣の茅ヶ崎市議会でも初導入され、インターネット中継される本会議の場で所信表明が行われた。「市民に開かれた議会」への取り組みとして、藤沢市や秦野市の議会なども同様の場を設けている。

▼今回の動議はその場で審議され、反対多数で却下された。反対した議員の一人は「今後話し合うべき課題であると認識しているが、議会運営委員会などの場で議論を重ねてから決めるべき」と話す。確かに、これまでの議会で公に議論された経緯はなく、唐突に提案される形ではあった。

▼しかし、議長は市民から選ばれた市議会の代表である。その議長選の帰趨が会派間の多数派工作で決しようとも、選出の過程や理由が議場で傍聴しても皆目分からないというのでは「開かれた議会」とは言い難い。透明性の確保にむけた議会改革の一つとして、今後の議論を期待したい。

http://www.townnews.co.jp/0605/2017/05/25/383442.html

議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/より移転しました。 ※スマホ版は▼から各種メニューを選択できます。

2017年6月4日日曜日

2017年6月3日土曜日

1万人以上が視聴。「公開討論会」の常識を覆した「千葉市長選挙ネット討論会」

<中央大学特任准教授のブログより>

「千葉市長選挙ネット討論会」をニコ生などで10,000人以上が視聴

千葉市長選挙ネット討論会 http://live.nicovideo.jp/watch/lv298067124

千葉市長選挙ネット討論会 http://live.nicovideo.jp/watch/lv298067124

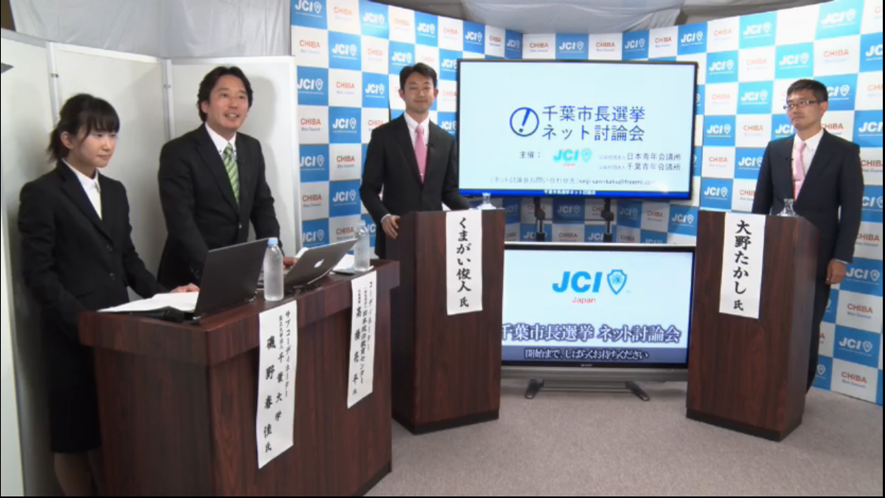

5月17日、ニコニコ生放送で「千葉市長選挙ネット討論会」が生中継されたところ10,000人以上の方が来場した。

投票率の低下などが言われる中で、また18歳選挙権の実現により、「若者たちにどうやって伝えていくか」といった新たな課題も生まれている。こうした中で、どうしたらこれまで届かなかった層も含めて幅広い層にアウトリーチできるか、できる限り多くの皆さんに届く仕組みにするにはどうすればいいのか等と考えた結果生まれたのが、選挙の関心が高まる告示後に、ネットをメインに配信する仕組みにしようという今回の「千葉市長選挙ネット討論会」だった。

ニコ生にタイムシフトを公開してもらい、当日見られなかった皆さんも事後でも無料で見られるようにしてもらった。

是非、見てもらえればと思う。

千葉市長選挙ネット討論会

http://live.nicovideo.jp/watch/lv298067124

【参加者】

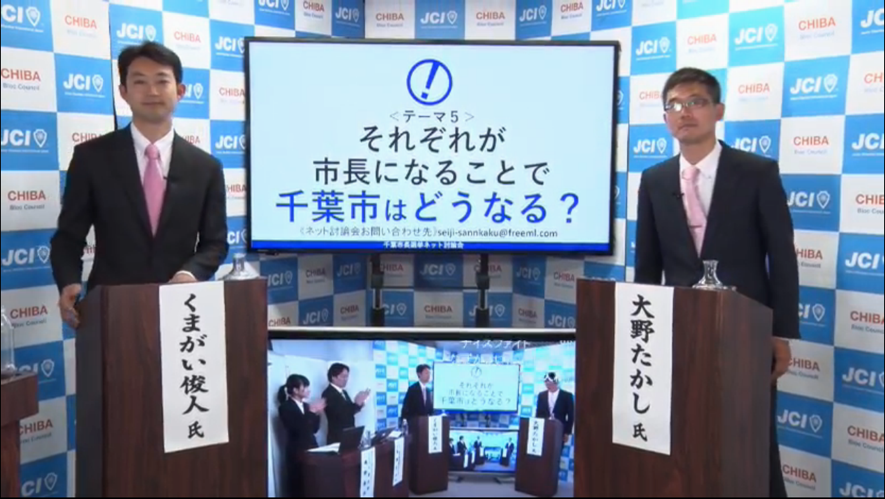

熊谷 俊人 氏

大野 隆 氏

【コーディネーター】

高橋 亮平

何が新しいの「ネット討論会」。出来レースでない生の激論

今回企画するにあたり、見た目も「公開討論会」との違いもビジュアルに見せようと、アメリカ大統領選挙やつい先日のフランス大統領選挙さながらに候補者には立って行なってもらうスタイルにした。

ニコ生視聴者からはすかさず「立ちですかい」とのコメントが流れるなど、普段、政治家の討論会を見慣れている層に取っても斬新な印象を持ってもらう事ができたのではないかと思う。ただ、重要なのは言うまでもなく見栄えではない。

今回のネット討論会では、「事前に一問一答の答えを準備してもらって、台本を読む」といういわゆるシナリオ型だけでは対応できない、相手の候補者への質問や、その答えなど、その場でしか答えられないような工夫をした。実際に動画を見てもらうのが一番分かりやすいとは思うが、こうした取り組みによって、より候補者の本当の考え方や人となりが見えるものになったのではないかと思う。

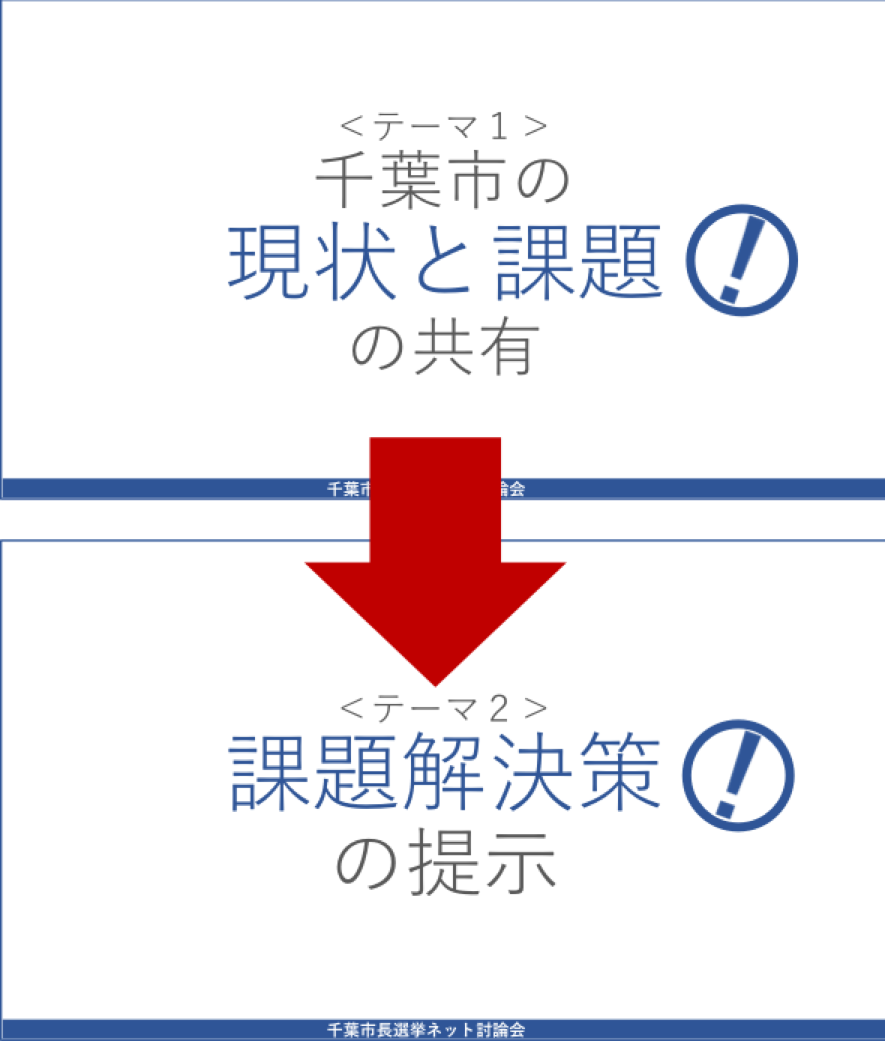

今回のネット討論会では、討論してもらう内容についても工夫をした。投票を行う際に、有権者一人一人が「日常から感じている思いを主観的に考えて判断すること」、これも重要な要素である。ただ一方で、多くの有権者は、街全体を俯瞰的に見た際に、自分たちの住む街にどういう課題があり、どこに問題があるのかといった事を普段考えているというわけでもないだろう。もちろん候補者が提示する「街の課題」だけが街の課題というわけではなく、場合によっては、ある候補者の提示する課題なんて課題だとは思わないという事も今後はあるかもしれない。

しかしそうは言っても仮にも選挙に立候補しようという人たちである。

そういった人たちが「政治家になりたい」ではなく、「何か問題を感じてそれを解決したい」と思っているのであるとしたら、有権者がそれを共有して選ぶことは非常に重要なことであり、また、有権者自身が「それぞれが思う街の課題」を考えてもらうためにも非常に価値のある情報になるのではないかと思うのだ。

一方で、政治家たちに求められるのは「これが問題なんです!」という問題提示だけではない。

むしろそれを「どうやって解決するのか」が重要だ。それが「政策」である。

「選挙でどうやって候補者を選ぶのがいいのか」と聞くと、よく模範解答のように「政策を比較して投票する」という言葉を聞くが、皆さんはどのように比較しているだろうか。

大事なのは、投票する政治家がそもそも「自分と同じことを課題と感じているか」、「目指すべき方向性は一緒か」、「本当にそれを解決できる策を提示しているか」、「その政治家はそれを本気でやる気か」なのではないかと思うのだ。

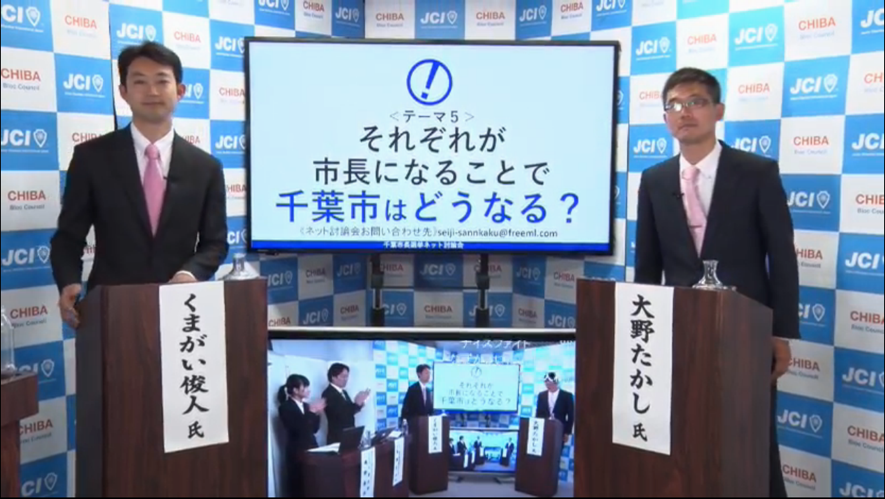

その意味でも今回の構成自体も非常に面白い内容になったのではないだろうか。今回の「千葉市長選挙ネット討論会」では、さらにそうした前提の元に今回の千葉市長選挙の争点をそれぞれの候補者はどう考えているのか。またそれぞれの候補者に対して、自分が市長になる事で千葉市はどうなるのかについても議論してもらった。90分という限られた時間の中では、密度の濃い情報を入れ込む事ができたのではないかと思っている。

若者に質問させたり、若者に関係する政策ばかりを議論させる事が「18歳選挙権」対策ではない

18歳選挙権の実現により選挙権自体の対象は拡大したわけだが、一方で、選挙以外の若者の参画の仕組みの整備や政治教育の充実という意味では、一向に進んでこない部分もある。

最近は「公開討論会」の中でも若者を意識した取り組みも少しずつ増えてきている。こうした場に若者も当事者として巻き込んでいく事自体はいい事だと思うし、こうした若者を見る事で同世代も「自分ももう少し考えてみようか」と感じたり、上の世代からも「最近の若者もこんなにしっかりしているのか」と思ってもらう機会にもなるかもしれない。

今回においても主催した日本青年会議所の意向もあり、大学生から直接質問をしてもらう機会も作ったわけだが、一方で「若者を参加させればいい」という事には疑問がある。公開討論会の中には新たに増えた有権者を含めこうした若者を意識する事で、討論会のテーマ自体を大きく若者に関わる政策に寄せている取り組みもある。

しかし、公開討論会で行うべき内容は、とくに首長選挙などにおいては、自分たちのまちが次の4年間でどうなるのかという事が重要なのであり、そのテーマは決して若者が関心を持っているテーマばかりではないはずだ。むしろ若者たちに対しても、自分たちの街にはどう行った課題があるのか、また自分たち世代としては「当たり前」だと思う事が通らない背景には他の世代のどういった利害関係があるためなのか。さらにはこうしたそれぞれの思惑の中でどういう争点があるのかなどについても考えてもらえるようになってもらいたいのだ。

有権者が投票に行かないのは、投票用紙の書き方や投票箱への入れ方が分からないからではない。さらに言えば、重要なのは投票率ですらなく、どうそれぞれの投票の質を高めていくかではないかとも思う。その点から考えても、今回の「千葉市長選挙ネット討論会」の動画は、選挙の終わった後にも政治教育の教材としても使ってもらえるものになったのではないかと思っている。

政治家たち自身も今後はこうした討論会に対応できる能力をつけてもらいたい

最後にあらためて今回こうした全国初となる市長選挙でのネット討論会を実施するために、まさに身を粉にしながらも実現してくれた日本青年会議所政治参画教育委員会委員長の岡村徳久さん、小川智右さん、主催してくれた公益社団法人日本青年会議所および公益社団法人千葉青年会議所の皆さん、視聴者がつかない可能性があると思いながら協力してくれたドワンゴの皆さん、その他ご協力いただいた多くの皆さんには感謝を申し上げたいと思う。

今回行われた「千葉市長選挙ネット討論会」の取り組みは、もちろん修正しなければならない部分もあるとは思うが、間違いなくこれまで行ってきた「公開討論会」を進化させる選挙時における民主主義の新たなインフラの先導的モデルとなったのではないかと思っている。

ただ一方で、候補者にとっては、非常に厳しい時代になる事を示したものでもあったように思う。どの選挙かとまでは言わないが、これまでの「公開討論会」ですら、「うちの候補者は話をするところを見せると票が減るから出さない方がいい」と辞退する陣営があった。これまでの「公開討論会」であれば、事前に質問項目を知って、流れも押さえておけば、スタッフやブレーンが答えを作り、話をする練習をした上で参加すればいい形であったにも関わらずだ。

今回行った「千葉市長選挙ネット討論会」では、それぞれが準備できる部分もあるが、テーマについても相手側が提案したテーマへの質問もあり、何より候補者同士が質疑応答し合う構成になっていた。選挙戦における候補者の心境は、熱い想いを持ってビジョンや政策を訴える事で有権者の心を掴みたいという一方で、余計な発言をしたり、重箱の隅をつつかれるような事も含め、発言によって余計な問題や敵を作らないようにしなければと細心の注意を持って発言することになる。

こうした事をリアルタイムで対応しなければならず、しかもその動画が保存され選挙期間中繰り返し非常に多くの方々に見られるという事を考えれば、候補者の負担や緊張はかなり大きなものがあっただろうと容易に想像できる。それでもなおこうした場に出て、有権者である100万の千葉市民と千葉市の未来を想い、真摯に話をしてくれた熊谷俊人さん、大野隆さんにはあらためて感謝を申し上げたいと思う。

まさにこれからの時代における政治家の像を示してくれたのではないだろうか。今後、こうした「ネット討論会」の取り組みは、日本青年会議所とともにさらに多くの地域へと広げていきたいと思っている。

そこで問われるのは、まさに政治家としての質である。全国にいる政治家たちには、是非こうした討論会にも対応できる能力と覚悟を持って挑んでもらえるようになってもらいたいと思う。

約100万人の千葉市民の皆さんにおかれましては、是非5月28日の投票日までに、それ以外の方々も今後の参考にと「千葉市長選挙ネット討論会」の動画を見てもらいたい。

千葉市長選挙ネット討論会 http://live.nicovideo.jp/watch/lv298067124

高橋亮平(たかはし・りょうへい)

一般社団法人政治教育センター代表理事、NPO法人Rights代表理事、一般社団法人生徒会活動支援協会理事長、千葉市こども若者参画・生徒会活性化アドバイザーなども務める。1976年生まれ。明治大学理工学部卒。26歳で市川市議、34歳で全国最年少自治体部長職として松戸市政策担当官・審議監を務めたほか、全国若手市議会議員の会会長、東京財団研究員、中央大学特任准教授等を経て現職。学生時代訴え続けた18歳選挙権を実現。世代間格差問題の是正と持続可能な社会システムへの転換を求め「ワカモノ・マニフェスト」を発表、田原総一朗氏を会長に政策監視NPOであるNPO法人「万年野党」を創設、事務局長を担い「国会議員三ツ星評価」などを発行。AERA「日本を立て直す100人」、米国務省から次世代のリーダーとしてIVプログラムなどに選ばれる。テレビ朝日「朝まで生テレビ!」、BSフジ「プライムニュース」等、メディアにも出演。MXテレビ「TOKYO MX NEWS」では週一ペースで解説を務める。著書に『世代間格差ってなんだ』、『20歳からの社会科』、『18歳が政治を変える!』他。株式会社政策工房客員研究員、明治大学世代間政策研究所客員研究員も務める。

twitter:@ryohey7654 facebook:/ryohey7654

※ 取材依頼、講演依頼、行政コンサルティング、議会活動コンサルティング等は、 ryohey7654@gmail.com まで。

http://blog.livedoor.jp/ryohey7654/archives/52084924.html

「千葉市長選挙ネット討論会」をニコ生などで10,000人以上が視聴

千葉市長選挙ネット討論会 http://live.nicovideo.jp/watch/lv298067124

千葉市長選挙ネット討論会 http://live.nicovideo.jp/watch/lv2980671245月17日、ニコニコ生放送で「千葉市長選挙ネット討論会」が生中継されたところ10,000人以上の方が来場した。

投票率の低下などが言われる中で、また18歳選挙権の実現により、「若者たちにどうやって伝えていくか」といった新たな課題も生まれている。こうした中で、どうしたらこれまで届かなかった層も含めて幅広い層にアウトリーチできるか、できる限り多くの皆さんに届く仕組みにするにはどうすればいいのか等と考えた結果生まれたのが、選挙の関心が高まる告示後に、ネットをメインに配信する仕組みにしようという今回の「千葉市長選挙ネット討論会」だった。

ニコ生にタイムシフトを公開してもらい、当日見られなかった皆さんも事後でも無料で見られるようにしてもらった。

是非、見てもらえればと思う。

千葉市長選挙ネット討論会

http://live.nicovideo.jp/watch/lv298067124

【参加者】

熊谷 俊人 氏

大野 隆 氏

【コーディネーター】

高橋 亮平

何が新しいの「ネット討論会」。出来レースでない生の激論

今回企画するにあたり、見た目も「公開討論会」との違いもビジュアルに見せようと、アメリカ大統領選挙やつい先日のフランス大統領選挙さながらに候補者には立って行なってもらうスタイルにした。

ニコ生視聴者からはすかさず「立ちですかい」とのコメントが流れるなど、普段、政治家の討論会を見慣れている層に取っても斬新な印象を持ってもらう事ができたのではないかと思う。ただ、重要なのは言うまでもなく見栄えではない。

今回のネット討論会では、「事前に一問一答の答えを準備してもらって、台本を読む」といういわゆるシナリオ型だけでは対応できない、相手の候補者への質問や、その答えなど、その場でしか答えられないような工夫をした。実際に動画を見てもらうのが一番分かりやすいとは思うが、こうした取り組みによって、より候補者の本当の考え方や人となりが見えるものになったのではないかと思う。

今回のネット討論会では、討論してもらう内容についても工夫をした。投票を行う際に、有権者一人一人が「日常から感じている思いを主観的に考えて判断すること」、これも重要な要素である。ただ一方で、多くの有権者は、街全体を俯瞰的に見た際に、自分たちの住む街にどういう課題があり、どこに問題があるのかといった事を普段考えているというわけでもないだろう。もちろん候補者が提示する「街の課題」だけが街の課題というわけではなく、場合によっては、ある候補者の提示する課題なんて課題だとは思わないという事も今後はあるかもしれない。

しかしそうは言っても仮にも選挙に立候補しようという人たちである。

そういった人たちが「政治家になりたい」ではなく、「何か問題を感じてそれを解決したい」と思っているのであるとしたら、有権者がそれを共有して選ぶことは非常に重要なことであり、また、有権者自身が「それぞれが思う街の課題」を考えてもらうためにも非常に価値のある情報になるのではないかと思うのだ。

一方で、政治家たちに求められるのは「これが問題なんです!」という問題提示だけではない。

むしろそれを「どうやって解決するのか」が重要だ。それが「政策」である。

「選挙でどうやって候補者を選ぶのがいいのか」と聞くと、よく模範解答のように「政策を比較して投票する」という言葉を聞くが、皆さんはどのように比較しているだろうか。

大事なのは、投票する政治家がそもそも「自分と同じことを課題と感じているか」、「目指すべき方向性は一緒か」、「本当にそれを解決できる策を提示しているか」、「その政治家はそれを本気でやる気か」なのではないかと思うのだ。

その意味でも今回の構成自体も非常に面白い内容になったのではないだろうか。今回の「千葉市長選挙ネット討論会」では、さらにそうした前提の元に今回の千葉市長選挙の争点をそれぞれの候補者はどう考えているのか。またそれぞれの候補者に対して、自分が市長になる事で千葉市はどうなるのかについても議論してもらった。90分という限られた時間の中では、密度の濃い情報を入れ込む事ができたのではないかと思っている。

若者に質問させたり、若者に関係する政策ばかりを議論させる事が「18歳選挙権」対策ではない

18歳選挙権の実現により選挙権自体の対象は拡大したわけだが、一方で、選挙以外の若者の参画の仕組みの整備や政治教育の充実という意味では、一向に進んでこない部分もある。

最近は「公開討論会」の中でも若者を意識した取り組みも少しずつ増えてきている。こうした場に若者も当事者として巻き込んでいく事自体はいい事だと思うし、こうした若者を見る事で同世代も「自分ももう少し考えてみようか」と感じたり、上の世代からも「最近の若者もこんなにしっかりしているのか」と思ってもらう機会にもなるかもしれない。

今回においても主催した日本青年会議所の意向もあり、大学生から直接質問をしてもらう機会も作ったわけだが、一方で「若者を参加させればいい」という事には疑問がある。公開討論会の中には新たに増えた有権者を含めこうした若者を意識する事で、討論会のテーマ自体を大きく若者に関わる政策に寄せている取り組みもある。

しかし、公開討論会で行うべき内容は、とくに首長選挙などにおいては、自分たちのまちが次の4年間でどうなるのかという事が重要なのであり、そのテーマは決して若者が関心を持っているテーマばかりではないはずだ。むしろ若者たちに対しても、自分たちの街にはどう行った課題があるのか、また自分たち世代としては「当たり前」だと思う事が通らない背景には他の世代のどういった利害関係があるためなのか。さらにはこうしたそれぞれの思惑の中でどういう争点があるのかなどについても考えてもらえるようになってもらいたいのだ。

有権者が投票に行かないのは、投票用紙の書き方や投票箱への入れ方が分からないからではない。さらに言えば、重要なのは投票率ですらなく、どうそれぞれの投票の質を高めていくかではないかとも思う。その点から考えても、今回の「千葉市長選挙ネット討論会」の動画は、選挙の終わった後にも政治教育の教材としても使ってもらえるものになったのではないかと思っている。

政治家たち自身も今後はこうした討論会に対応できる能力をつけてもらいたい

最後にあらためて今回こうした全国初となる市長選挙でのネット討論会を実施するために、まさに身を粉にしながらも実現してくれた日本青年会議所政治参画教育委員会委員長の岡村徳久さん、小川智右さん、主催してくれた公益社団法人日本青年会議所および公益社団法人千葉青年会議所の皆さん、視聴者がつかない可能性があると思いながら協力してくれたドワンゴの皆さん、その他ご協力いただいた多くの皆さんには感謝を申し上げたいと思う。

今回行われた「千葉市長選挙ネット討論会」の取り組みは、もちろん修正しなければならない部分もあるとは思うが、間違いなくこれまで行ってきた「公開討論会」を進化させる選挙時における民主主義の新たなインフラの先導的モデルとなったのではないかと思っている。

ただ一方で、候補者にとっては、非常に厳しい時代になる事を示したものでもあったように思う。どの選挙かとまでは言わないが、これまでの「公開討論会」ですら、「うちの候補者は話をするところを見せると票が減るから出さない方がいい」と辞退する陣営があった。これまでの「公開討論会」であれば、事前に質問項目を知って、流れも押さえておけば、スタッフやブレーンが答えを作り、話をする練習をした上で参加すればいい形であったにも関わらずだ。

今回行った「千葉市長選挙ネット討論会」では、それぞれが準備できる部分もあるが、テーマについても相手側が提案したテーマへの質問もあり、何より候補者同士が質疑応答し合う構成になっていた。選挙戦における候補者の心境は、熱い想いを持ってビジョンや政策を訴える事で有権者の心を掴みたいという一方で、余計な発言をしたり、重箱の隅をつつかれるような事も含め、発言によって余計な問題や敵を作らないようにしなければと細心の注意を持って発言することになる。

こうした事をリアルタイムで対応しなければならず、しかもその動画が保存され選挙期間中繰り返し非常に多くの方々に見られるという事を考えれば、候補者の負担や緊張はかなり大きなものがあっただろうと容易に想像できる。それでもなおこうした場に出て、有権者である100万の千葉市民と千葉市の未来を想い、真摯に話をしてくれた熊谷俊人さん、大野隆さんにはあらためて感謝を申し上げたいと思う。

まさにこれからの時代における政治家の像を示してくれたのではないだろうか。今後、こうした「ネット討論会」の取り組みは、日本青年会議所とともにさらに多くの地域へと広げていきたいと思っている。

そこで問われるのは、まさに政治家としての質である。全国にいる政治家たちには、是非こうした討論会にも対応できる能力と覚悟を持って挑んでもらえるようになってもらいたいと思う。

約100万人の千葉市民の皆さんにおかれましては、是非5月28日の投票日までに、それ以外の方々も今後の参考にと「千葉市長選挙ネット討論会」の動画を見てもらいたい。

千葉市長選挙ネット討論会 http://live.nicovideo.jp/watch/lv298067124

高橋亮平(たかはし・りょうへい)

一般社団法人政治教育センター代表理事、NPO法人Rights代表理事、一般社団法人生徒会活動支援協会理事長、千葉市こども若者参画・生徒会活性化アドバイザーなども務める。1976年生まれ。明治大学理工学部卒。26歳で市川市議、34歳で全国最年少自治体部長職として松戸市政策担当官・審議監を務めたほか、全国若手市議会議員の会会長、東京財団研究員、中央大学特任准教授等を経て現職。学生時代訴え続けた18歳選挙権を実現。世代間格差問題の是正と持続可能な社会システムへの転換を求め「ワカモノ・マニフェスト」を発表、田原総一朗氏を会長に政策監視NPOであるNPO法人「万年野党」を創設、事務局長を担い「国会議員三ツ星評価」などを発行。AERA「日本を立て直す100人」、米国務省から次世代のリーダーとしてIVプログラムなどに選ばれる。テレビ朝日「朝まで生テレビ!」、BSフジ「プライムニュース」等、メディアにも出演。MXテレビ「TOKYO MX NEWS」では週一ペースで解説を務める。著書に『世代間格差ってなんだ』、『20歳からの社会科』、『18歳が政治を変える!』他。株式会社政策工房客員研究員、明治大学世代間政策研究所客員研究員も務める。

twitter:@ryohey7654 facebook:/ryohey7654

※ 取材依頼、講演依頼、行政コンサルティング、議会活動コンサルティング等は、 ryohey7654@gmail.com まで。

http://blog.livedoor.jp/ryohey7654/archives/52084924.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/06/blog-post_3.html1万人以上が視聴。「公開討論会」の常識を覆した「千葉市長選挙ネット討論会」

2017年6月2日金曜日

議会報告会の感想と新会派の結成

<所沢市民のブログより>

https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43177365.html

5月17日(水)は、定例会の記録作成に時間がかかり、午後3時から図書館へ出かけた。新聞を読んだ後、稲荷山公園へ寄り、週1回の水泳で1キロ泳ぎ、自宅へ戻ったら、午後6時だった。着替えて、自転車で市役所に着いたら、ちょうど午後7時5分前、議会報告会の開始直前だった。かなりの方が来られて、前しか空いていないので、座ったら、3月市議会の傍聴席仲間のO氏の隣だった。しばらくお休みした後に、久しぶりに出合った学生仲間のような気分だった。

もらった資料を見ると、市議会だより最新号が入っていた。これを読むと、3月市議会で何があったのか、大筋の内容が説明されている。何といっても、注目は「平成28年度一般会計補正予算を修正可決しました」と表題がある7ページの内容だ。2/21市町から議案提出→2/28委員会で審査・否決→3/2本会議で修正可決→3/8市町から再議の申出→3/9修正可決が確定(再議を否決)。結構詳しく記載されている。

これは、大きな市議会の成果だ。二元代表制の市議会は、市長提出議案のチェックが主な仕事だが、正しいことは正々堂々と言って、市長議案を一部否決する意思を持たなくては、民主政治は成り立たない。今回の市議会が、5年前、エアコン問題のとき果たさねばならなかった二元代表制の宿題をようやく果たしたのではないか、と感じたのは私だけだろうか.。とにかく、私は、今回の市議会の頑張りに拍手を送りたいと思った。

議会報告会は、今回の経緯について、各議員から丁寧な説明があった。今回のように常時傍聴した私には、よくわかる説明だった。説明後の質問には、「職員に弁済を求めるのは、民間企業では行われない」とか、「校舎内装木質化事業に6,788万円も使うことは理解できない」など、結構鋭い質問があった。夜なので参加された市民は32名と聞くが、市議会に相当な関心をもっておられる市民がいることを心強く感じた。

それから、資料の中に「議員の紹介」が入っており、一部会派の名前が異なっていたので、後で「家庭新聞」で確認してみた。家庭新聞5月2日号の一面に「所沢市議会の最大会派がついに分裂」と見出しが出ていた。内容は、中議員、大舘議員、越坂部議員、松本議員、青木議員、粕谷議員の6人が新会派「自由民主党」を結成したことが記されていた。残った「自由民主党・無所属の会」には、石原議員、入沢議員、近藤議員の3人に新しく大石議員が加わったとのこと。いよいよ、6月市議会に向けて、動き出したのかな。

記:いしどう

https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43177365.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/06/blog-post_2.html議会報告会の感想と新会派の結成

2017年6月1日木曜日

会派(4)

<船橋市議のブログより>

前回に引き続き、私の指導教授の著作から会派を考えてみたいと思います。というか、この先生の考え方を深掘りして行ってみたいと考えておりますが、まずは、船橋市議会の現状と照らし合わせて考えてみたいと思います。と言っても引用はここまでにして、あとは研究に入っていきますので出来上がったらご報告をさせていただきます。

からです。

2 討議と会派をめぐる問題状況

二元代表制を採用している目本の自治体において、執行機関に対するもう1つのパワー・センターとして議会(議事機関)が登場するためには、討議こそが重視されなければならない。最初から首長を守る与党だと豪語する議員がいるとすれば、議会の存在意義が理解できないことを明言していることである。

は~い。船橋市議会にはぎょうさんおります。「首長を守る与党だと豪語する議員」ね。たくさんいます。でも実際にはまったく守れていないと思いますけどね。(笑)。

恥ずかしげもなく、平気でまさに豪語しますものね(笑)。

合議体という性格をいかした討議は、それぞれの政策の意義と問題点とを多角的複眼的に明確にできる。しかし、この討議はそれだけではない。討議することによって合意形成も可能となる。価値観や政策が異なる議員による合意や一致が可能ではないという多元主義的な考え方もある。しかし、それぞれの議会の議決をみればよい。全会一致で決議された案件も多い(提出議案の7~8割と考えてよいであろう)。議会がパワーセンターとして登場するならば、三重県議会のように、議会が執行機関を拘束する決議をすることも可能である。その場合、全会一致で決議されているものも少なくない。それぞれの価値観を有する議員が、討議を重ねながらもすべてとはいえないがいくつかの領域で合意を形成し、執行機関に対抗する、こうしたことも可能である。

そうそう、そういえば、「首長を守る与党だと豪語する議員」って討議ができない人が多いですね。

それから「討議することによって合意形成」ってのもできない。これがほんと最低なヤツだと感じる時ですね。

私も昔はそういうふうにしていましたけど、いまはしっかり合意形成を目指す時もありますね。

何回か、合意形成に至ったものってありますが、かなり引っ張っていかないと、わけもなく潰しますからね。ひどいもんです。

議会は、地域経営を担うには権限を活用するが、その権限をいかすには、十分な討議を経ることが必要である。そこで、討議の手法と条件について、確認しておこう。まず、討議の手法についてである。一般的には、次の三段階を経ることになる。

① 問題の共通認識から出発。総合計画の議論では、財政、職員定数・給与といった基礎的情報、また市町村合併でも他の市町村を含めた財政状況、サービス水準、民主主義制度の充実度といった事項に議員同士は共通認識を持つことが必要である。政策のメリット・デメリットの比較も行われる。議員は議会の一員として課題を認識する。

(笑)。笑えますねえ~。実はこの共通認識ができないケースが非常に多いですね。予算の議論や予算が絡む議論の時に痛切に感じたり、まったくの知識不足を「自分の恥」と認識できない議員の発言の時はしんどいですねえ~。シビレ切らして「勉強してから言え!」って不規則発言をする時が結構あります。

あれってなんででしょうかね?自分はよほど優秀だと思い込んでるアホ議員?ですか?ねえ~。僕なんか、アホを絵に描いたようなヤツですから、必死になって勉強しますが、齢57ともなると頭に入ってこないケースがあるんですよね。だから大変。

でも不思議。役所のチョンボは、意外に頭に残りますから。(笑)。それから、職員諸氏と「討議」したものは頭に残ると思いきや、忘れちゃうのもありながら、あとから思い出したりで結構頓珍漢もやっています。

② 価値観の相違に基づいた対立点の明確化。議員の政治的価値は異なるがゆえに、実現させたい優先順位などは異なる。討議によって、メリットをさらに進め、デメリットを緩和する。相手を打ち負かす技法というより、他者に耳を傾ける心性・態度が必要である。これによって、多数決によってある政策が決まっても、問題があれば早期に発見でき新しい解決策を採ることが容易になる。

(笑)。これまた笑えるのが我が船橋市議会には、「相手を打ち負かす技法」を身につけて得意げにやっている議員がいますが、実は全く成長していません。「他者に耳を傾ける心性・態度が必要である。」と言うことを全く理解していないがために年長議員に見透かされて散々な目にあっているにも関わらず、それを認めたくないんでしょうね。まったく変わらない態度、発言、論調ですから同期や後輩、あげくは職員諸氏にも見透かされ始めちゃっている感じです。

この②はかなり深みのある内容ですね。授業でも、先生の話に出てくる事例では、まさにこの部分ができている議会は改革も進み、執行機関との関係が非常に良い関係になっていますね。ここで言う良い関係とは二元代表制が非常に良く機能しているということです。

③ 討議の中での妥協や意見の一致。妥協も日々行われている。実際の議決を振り返れば、意見の一致も珍しいものではない。なお、意見の一致は、両者の意見が続合される場合(環境保護派と経済重視派とが討議を行うことによって環境重視の観光政策を創りだすなど)、あるいは目的は異なるが政策として一致する場合(中心市街地活性化を目指す人と中小企業保護を目指す人が大型店舗規制に賛成するなど)など、いくつかの層がある。

こうした討議を有効なものにするには、条件整備が必要である。まず、議場についてである。議員同士が討議するためには、従来の国会を模写した議場は不適である。機関競争主義を作動させるためには対面式、討議を充実させるためには円形などの採用も必要である。

また、討議には確かに時間がかかる。そのために、通年議会が開催されてもいる(北海道白老町議会、北海道福島町議会、宮城県蔵王町議会など、類似のものでは三重県議会)。閉会中でも委員会は、所管事務調査を積極的に行うことができる。委員会に議案提出権が付与されたのは、委員会の討議を充実させるためでもある。

さて、ここの部分の理解がない議員もまだ数多くいます。「委員会に議案提出権が付与されたのは、委員会の討議を充実させるためでもある。」とにかく会議を開くことを嫌う議員が数多くいることには心の底から辟易していますし、軽蔑しています。

先般もある委員会で次の会議をいつ行うかという協議をした時に副委員長が率先して「その日ダメです」を言われた時にはのけぞりそうでした。

そして多くの議員が、とにもかくにも閉会中の所管事務調査を嫌う傾向があって驚きです。

若い議員さんには良く言うのですが、毎月報酬もらってんだろうが!と。

さて、地方議会が本来の討議の役割を発揮する場合、議会運営にとって会派は必要か、必要だとすればどのような原則に基づき行うべきかという論点が浮上する。

小規模自治体の議会では、会派による議会運営が行われていないところも多い。筆者が議会運営の「コペルニクス的転換」と位置づけている、議会基本条例を制定した北海道栗山町議会の場合は、「会派がないから討議が十分できた」(中尾修元議会事務局長)と評している。会派による拘束は、討議を重視する議会にはなじまないというイメージである。

しかし、小規模自治体の議会ならば、より正確には議員数の少ない議会ならば可能な会派なき運営が、議員定数が多い大規模自治体の議会でも可能かどうかは、議論が必要である。また、本会議中心主義ではなく委員会制の採用を考慮すれば、原則として会派を前提とする。議員それぞれでは、全体の動向が理解できず、会派に属した議員が各委員会に参加することによって、会派を軸に全体の動向が理解できるからである。しかも、実際には小規模自治体の一部を除いて、会派運営が行われている。そこで、討議という本来の役割を発揮する議会に会派をどのように位置づけるかを考えよう。

まさに私はここにまだ明確な考えや答えがなく研究の深堀が必要なところだと思っています。

http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12276804684.html

前回に引き続き、私の指導教授の著作から会派を考えてみたいと思います。というか、この先生の考え方を深掘りして行ってみたいと考えておりますが、まずは、船橋市議会の現状と照らし合わせて考えてみたいと思います。と言っても引用はここまでにして、あとは研究に入っていきますので出来上がったらご報告をさせていただきます。

|

地方議会改革―自治を進化させる新たな動き

Amazon

|

からです。

2 討議と会派をめぐる問題状況

二元代表制を採用している目本の自治体において、執行機関に対するもう1つのパワー・センターとして議会(議事機関)が登場するためには、討議こそが重視されなければならない。最初から首長を守る与党だと豪語する議員がいるとすれば、議会の存在意義が理解できないことを明言していることである。

は~い。船橋市議会にはぎょうさんおります。「首長を守る与党だと豪語する議員」ね。たくさんいます。でも実際にはまったく守れていないと思いますけどね。(笑)。

恥ずかしげもなく、平気でまさに豪語しますものね(笑)。

合議体という性格をいかした討議は、それぞれの政策の意義と問題点とを多角的複眼的に明確にできる。しかし、この討議はそれだけではない。討議することによって合意形成も可能となる。価値観や政策が異なる議員による合意や一致が可能ではないという多元主義的な考え方もある。しかし、それぞれの議会の議決をみればよい。全会一致で決議された案件も多い(提出議案の7~8割と考えてよいであろう)。議会がパワーセンターとして登場するならば、三重県議会のように、議会が執行機関を拘束する決議をすることも可能である。その場合、全会一致で決議されているものも少なくない。それぞれの価値観を有する議員が、討議を重ねながらもすべてとはいえないがいくつかの領域で合意を形成し、執行機関に対抗する、こうしたことも可能である。

そうそう、そういえば、「首長を守る与党だと豪語する議員」って討議ができない人が多いですね。

それから「討議することによって合意形成」ってのもできない。これがほんと最低なヤツだと感じる時ですね。

私も昔はそういうふうにしていましたけど、いまはしっかり合意形成を目指す時もありますね。

何回か、合意形成に至ったものってありますが、かなり引っ張っていかないと、わけもなく潰しますからね。ひどいもんです。

議会は、地域経営を担うには権限を活用するが、その権限をいかすには、十分な討議を経ることが必要である。そこで、討議の手法と条件について、確認しておこう。まず、討議の手法についてである。一般的には、次の三段階を経ることになる。

① 問題の共通認識から出発。総合計画の議論では、財政、職員定数・給与といった基礎的情報、また市町村合併でも他の市町村を含めた財政状況、サービス水準、民主主義制度の充実度といった事項に議員同士は共通認識を持つことが必要である。政策のメリット・デメリットの比較も行われる。議員は議会の一員として課題を認識する。

(笑)。笑えますねえ~。実はこの共通認識ができないケースが非常に多いですね。予算の議論や予算が絡む議論の時に痛切に感じたり、まったくの知識不足を「自分の恥」と認識できない議員の発言の時はしんどいですねえ~。シビレ切らして「勉強してから言え!」って不規則発言をする時が結構あります。

あれってなんででしょうかね?自分はよほど優秀だと思い込んでるアホ議員?ですか?ねえ~。僕なんか、アホを絵に描いたようなヤツですから、必死になって勉強しますが、齢57ともなると頭に入ってこないケースがあるんですよね。だから大変。

でも不思議。役所のチョンボは、意外に頭に残りますから。(笑)。それから、職員諸氏と「討議」したものは頭に残ると思いきや、忘れちゃうのもありながら、あとから思い出したりで結構頓珍漢もやっています。

② 価値観の相違に基づいた対立点の明確化。議員の政治的価値は異なるがゆえに、実現させたい優先順位などは異なる。討議によって、メリットをさらに進め、デメリットを緩和する。相手を打ち負かす技法というより、他者に耳を傾ける心性・態度が必要である。これによって、多数決によってある政策が決まっても、問題があれば早期に発見でき新しい解決策を採ることが容易になる。

(笑)。これまた笑えるのが我が船橋市議会には、「相手を打ち負かす技法」を身につけて得意げにやっている議員がいますが、実は全く成長していません。「他者に耳を傾ける心性・態度が必要である。」と言うことを全く理解していないがために年長議員に見透かされて散々な目にあっているにも関わらず、それを認めたくないんでしょうね。まったく変わらない態度、発言、論調ですから同期や後輩、あげくは職員諸氏にも見透かされ始めちゃっている感じです。

この②はかなり深みのある内容ですね。授業でも、先生の話に出てくる事例では、まさにこの部分ができている議会は改革も進み、執行機関との関係が非常に良い関係になっていますね。ここで言う良い関係とは二元代表制が非常に良く機能しているということです。

③ 討議の中での妥協や意見の一致。妥協も日々行われている。実際の議決を振り返れば、意見の一致も珍しいものではない。なお、意見の一致は、両者の意見が続合される場合(環境保護派と経済重視派とが討議を行うことによって環境重視の観光政策を創りだすなど)、あるいは目的は異なるが政策として一致する場合(中心市街地活性化を目指す人と中小企業保護を目指す人が大型店舗規制に賛成するなど)など、いくつかの層がある。

こうした討議を有効なものにするには、条件整備が必要である。まず、議場についてである。議員同士が討議するためには、従来の国会を模写した議場は不適である。機関競争主義を作動させるためには対面式、討議を充実させるためには円形などの採用も必要である。

また、討議には確かに時間がかかる。そのために、通年議会が開催されてもいる(北海道白老町議会、北海道福島町議会、宮城県蔵王町議会など、類似のものでは三重県議会)。閉会中でも委員会は、所管事務調査を積極的に行うことができる。委員会に議案提出権が付与されたのは、委員会の討議を充実させるためでもある。

さて、ここの部分の理解がない議員もまだ数多くいます。「委員会に議案提出権が付与されたのは、委員会の討議を充実させるためでもある。」とにかく会議を開くことを嫌う議員が数多くいることには心の底から辟易していますし、軽蔑しています。

先般もある委員会で次の会議をいつ行うかという協議をした時に副委員長が率先して「その日ダメです」を言われた時にはのけぞりそうでした。

そして多くの議員が、とにもかくにも閉会中の所管事務調査を嫌う傾向があって驚きです。

若い議員さんには良く言うのですが、毎月報酬もらってんだろうが!と。

さて、地方議会が本来の討議の役割を発揮する場合、議会運営にとって会派は必要か、必要だとすればどのような原則に基づき行うべきかという論点が浮上する。

小規模自治体の議会では、会派による議会運営が行われていないところも多い。筆者が議会運営の「コペルニクス的転換」と位置づけている、議会基本条例を制定した北海道栗山町議会の場合は、「会派がないから討議が十分できた」(中尾修元議会事務局長)と評している。会派による拘束は、討議を重視する議会にはなじまないというイメージである。

しかし、小規模自治体の議会ならば、より正確には議員数の少ない議会ならば可能な会派なき運営が、議員定数が多い大規模自治体の議会でも可能かどうかは、議論が必要である。また、本会議中心主義ではなく委員会制の採用を考慮すれば、原則として会派を前提とする。議員それぞれでは、全体の動向が理解できず、会派に属した議員が各委員会に参加することによって、会派を軸に全体の動向が理解できるからである。しかも、実際には小規模自治体の一部を除いて、会派運営が行われている。そこで、討議という本来の役割を発揮する議会に会派をどのように位置づけるかを考えよう。

まさに私はここにまだ明確な考えや答えがなく研究の深堀が必要なところだと思っています。

http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12276804684.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/06/blog-post.html会派(4)

2017年5月31日水曜日

先進事例から考察 議会事務局全国シンポ 北上 (5/21)

<岩手日日新聞より>

北川元三重県知事が講演

北川元三重県知事が講演

全国の議会事務局職員や議員が集う「議会事務局シンポジウム」(実行委主催)は20日、北上市生涯学習センターで開かれた。基調講演や全国各地の先進議会、各研究会のプレゼンテーションなどを通じ、議会と事務局の果たすべき役割を共に考えた。

県内市議会事務局職員で構成する任意組織「いわて議会事務局研究会」や北上市議会、早稲田大マニフェスト研究所が共催し、本県で初開催。県内をはじめ全国の27市町議会から議員、議会事務局職員ら約100人が参加した。

初めに、元三重県知事で早大名誉教授の北川正恭氏が基調講演。「議会改革は定数、歳費、政務活動費を減らすのが三大テーマだったが、減らしただけで民意を反映させていけるのか。監視機能、政策立案、立法機能を真剣に考え、本当の地方自治を考えていくのが議会改革第2ステージだ」と強調した。

さらに「議会は執行部の追認だけではなく、地元代表の一翼として執行権者と対等、緊張感ある関係で頑張らないと地方創生は駄目になる。民意をくみ、議会から変える意気込みで執行部を叱咤(しった)激励すべきだ」と主張した。

先進議会として、福島県会津若松市議会の目黒章三郎議長は「議会と議会事務局こそが車の両輪。事務局職員には議会の補佐職として適宜、的確なアドバイスを頂き、市民との意見交換会の意見も政策に結び付けている」と報告した。

各研究会のプレゼンテーションで、「軍師ネットワーク」の一員で大津市議会事務局の清水克士次長は「事務局職員は議会の政策立案を助ける参謀。通説、常識を疑い、机上の理論ではなくゼロベースで考えることだ。結果として議会のレベルが上がればいい」と述べた。

全員参加型対話では、望ましい議会と事務局の在り方を議論した。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/05/521.html先進事例から考察 議会事務局全国シンポ 北上 (5/21)

登録:

投稿 (Atom)