知事や市長は配布できるのに自治体議員は選挙期間中に政策を書いたビラを配布できない。このおかしな状況を改善しようと新たな動きが始まった。

自治体議員が選挙期間中にビラ(文書図画)が配布できないのは、公職選挙法第142条の4で国会議員選挙と都道府県知事又は市長の選挙と定められているためだ。

そのため、政策を伝えようにも書面を配布できないので、街頭や街宣車で大きな音を出す、もしくは電話で有権者に訴えるしかないのが現状だ。

その現状を変え、市長と同じように議員にも配布が可能にするよう公職選挙法を改正しようとの決議が8月2日、ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟の総会で提案され会員が了承。7月3日に開催されたマニフェストサミットで、この提案アピールが主催者のローカル・マニフェスト推進地方議員連盟から行われた。今後、各地の市議会などで意見書を国へあげる動きと同時に国会にも働きかけて行く予定だ。

選挙期間中にビラが配布できるように公職選挙法を改正する運動は、同議連でこれまでにも行われており、熊本県議会、長野県議会などで意見書が採択されているほか、国会議員や総務省への働き掛けも行ってきた。

このこともあってか、平成28年4月1日に参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会で、『有権者が候補者の政策等をより知る機会があることは、選挙において有権者が適正な判断を行い、投票行動に活かすことができるなど、参政権の行使にとって重要であることに鑑み、地方公共団体の議会の議員の選挙においても、選挙運動のために使用するビラを頒布することができるものとすることについて、今後各方面の意見を聞くなど速やかに検討を進め、必要な措置を講ずるものとする』と書かれた「公職選挙法改正に関する付帯決議」を全会一致で可決されている。

また、全国市議会議長会要望(総会決議)でも「地方議会議員選挙における住民と候補者の接点の拡大と政策本位の選挙の推進を図るため、公職選挙法第142条に規定する法定ビラの頒布を地方議会議員選挙においても認めること」と議員選挙での法定ビラ頒布の制度化を求めている。

インターネットでの選挙運動が解禁され、ネットでは文章が画像を表示することができている。政策を伝えるための文書を配布できないほうがおかしなことだ。選挙スタイルを変えることにもなるかもしれない。

今後、自治体議会の動きや国会次第ということでもあるが、改正に向かい大きな動きとなりそうだ。

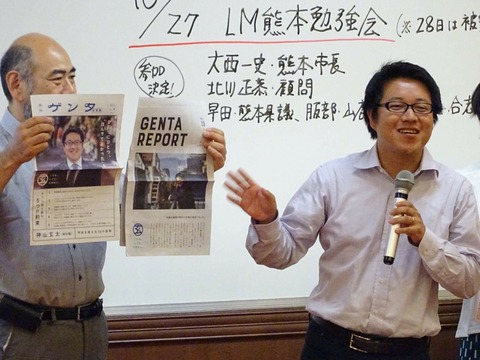

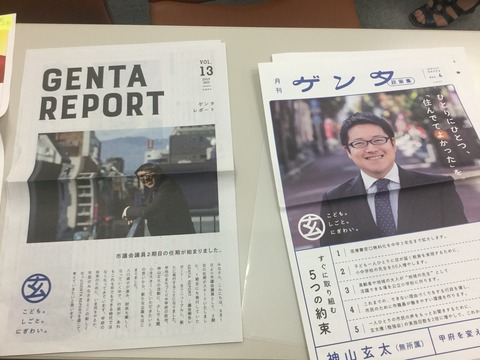

画像はマニフェストサミットでこの運動を提案した草間剛横浜市会議員。下記は、決議文。

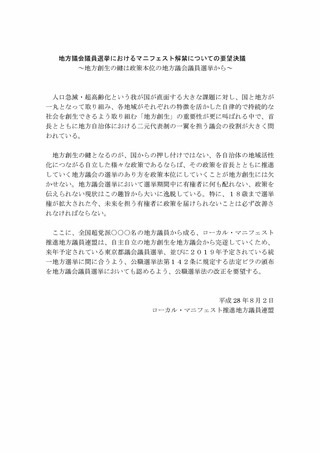

地方議会議員選挙におけるマニフェスト解禁についての要望決議(案)

~地方創生の鍵は政策本位の地方議会議員選挙から~

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、国と地方が一丸となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できるよう取り組む「地方創生」の重要性が更に叫ばれる中で、首長とともに地方自治体における二元代表制の一翼を担う議会の役割が大きく問われている。

地方創生の鍵となるのが、国からの押し付けではない、各自治体の地域活性化につながる自立した様々な政策であるならば、その政策を首長とともに推進していく地方議会の選挙のあり方を政策本位にしていくことが地方創生には欠かせない。地方議会選挙において選挙期間中に有権者に何も配れない、政策を伝えられない現状はこの趣旨から大いに逸脱している。特に、18歳まで選挙権が拡大された今、未来を担う有権者に政策を届けられないことは必ず改善されなければならない。

ここに、全国超党派800名の地方議員から成る、ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟は、自主自立の地方創生を地方議会から完遂していくため、来年予定されている東京都議会議員選挙、並びに2019年予定されている統一地方選挙に間に合うよう、公職選挙法第142条に規定する法定ビラの頒布を地方議会議員選挙においても認めるよう、公職選挙法の改正を要望する。

平成28年8月2日

ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟