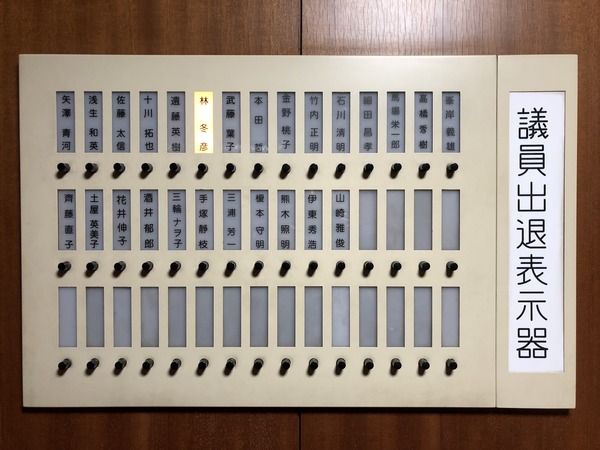

総務省の「町村議会のあり方に関する研究会」(座長・小田切徳美明治大教授)が3月に公表する報告書の骨格が判明した。議員のなり手不足に悩む小規模な自治体を対象に、現行の制度に加え、少数の常勤議員で構成する「集中専門型議会」や、多数の非常勤議員で作る「多数参画型議会」も選択できる制度の新設を提案する。全国一律の地方自治制度が多様化する可能性が出てきた。【和田浩幸】

総務省によると、集中専門型は、少数の議員が専業で政策立案に関与することを想定。議会運営や権限は現行通りとし、公務員などとの兼職・兼業禁止を維持する。多様な民意の反映が課題となるため、並行して任意で選んだ住民が政策論議に参画する制度も検討している。

これに対し、多数参画型は議会の開催日を柔軟に設定できる「通年会期制」での運用を検討。夜間・休日開催を基本に、兼業で議員を務めることを想定している。報酬は低く抑える一方、特例として兼職・兼業禁止規定を緩和。別の自治体の職員が住所のある自治体の議員になることや、行政の仕事を請け負う個人や団体役員にも門戸を広げる案が浮上している。

ただ、自治体と契約関係にある人物が議員に就任することも想定され、物品納入や公共事業の受注で利益相反が起きかねない。

このため、多数参画型では契約の締結や財産の取得・処分などの議決権の一部を除外。首長の意思決定を住民が直接監視する仕組みが検討されている。

新たな制度を選択した場合、自治体ごとの議会費の枠内で定数や報酬を見直すことになる。また、研究会では会社員などが立候補する場合、休暇の取得を理由とする解雇を雇用主に禁じるなど、なり手不足の解消策も検討している。

研究会は、高知県大川村(人口約400人)が昨年6月、議会に代わる「村民総会」の調査を表明したことを受け発足した。総会は有権者の半数以上が参加する必要があり、「課題が多い」と実現性を疑問視する意見が大勢を占めている。

総務省によると、集中専門型は、少数の議員が専業で政策立案に関与することを想定。議会運営や権限は現行通りとし、公務員などとの兼職・兼業禁止を維持する。多様な民意の反映が課題となるため、並行して任意で選んだ住民が政策論議に参画する制度も検討している。

これに対し、多数参画型は議会の開催日を柔軟に設定できる「通年会期制」での運用を検討。夜間・休日開催を基本に、兼業で議員を務めることを想定している。報酬は低く抑える一方、特例として兼職・兼業禁止規定を緩和。別の自治体の職員が住所のある自治体の議員になることや、行政の仕事を請け負う個人や団体役員にも門戸を広げる案が浮上している。

ただ、自治体と契約関係にある人物が議員に就任することも想定され、物品納入や公共事業の受注で利益相反が起きかねない。

このため、多数参画型では契約の締結や財産の取得・処分などの議決権の一部を除外。首長の意思決定を住民が直接監視する仕組みが検討されている。

新たな制度を選択した場合、自治体ごとの議会費の枠内で定数や報酬を見直すことになる。また、研究会では会社員などが立候補する場合、休暇の取得を理由とする解雇を雇用主に禁じるなど、なり手不足の解消策も検討している。

研究会は、高知県大川村(人口約400人)が昨年6月、議会に代わる「村民総会」の調査を表明したことを受け発足した。総会は有権者の半数以上が参加する必要があり、「課題が多い」と実現性を疑問視する意見が大勢を占めている。