<チューリップテレビより>

富山市議会ですが、早稲田大学マニフェスト研究所が8日発表した中核市の地方議会の改革度ランキングは、前の年よりランクを7つあげ40位になりました。

しかし、研究所は「依然取り組みは遅れている」と指摘しています。

8日公表された2017年の中核市の議会改革度ランキングによりますと富山市議会は53議会中、前回の47位より40位へとランクアップしました。

政務活動費の使い道の公開などの、『情報共有』のポイントが42位から3位に大幅に順位をあげました。

研究所は、政務活動費を使った領収書や視察の報告のインターネット公開や、第3者によるチェックを始めたことなどが、ランクアップにつながったとしています。

しかし、「依然取り組みは遅れている」と指摘しています。

また、調査に応じた1318議会による全体順位は、富山市議会は、前回の937位から569位に、高岡市議会は、692位から677位となりました。

http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20180608152021

議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/より移転しました。 ※スマホ版は▼から各種メニューを選択できます。

2018年6月14日木曜日

2018年6月13日水曜日

あなたのまちの議会は何位?先進議会は固定化、議会改革調査トップ300公開

<THE PAGEより>

全国の地方議会の議会改革度を調べている早稲田大マニフェスト研究所は、2017年度「議会改革度調査」ランキング上位300議会を発表した。全国総合1位は4年連続で北海道芽室町議会、2位は滋賀県大津市議会(前回調査2位)となり、3位は学校で出前授業などに取り組む大阪府議会(同6位)が初めてトップ3入りした。

トップ30の先進議会は大きな順位変動なし

2017年度「議会改革度調査」ランキング上位1~100位

調査は同研究所が、議会の果たすべき役割として「情報共有」(本会議などの議事録や交際費・視察結果の公開具合と検証)、「住民参加」(傍聴のしやすさ、議会報告会などの実施、住民意見の聴取)、「議会機能強化」(議会本来の権限・能力を発揮するための機能強化状況)の3つについて改革度合いを数値化し、ランキングにして6月7日公開した。

今回の調査では、“改革先進議会”と言われるような上位30議会では、大きな順位変動がなく、固定化してきたことがうかがえた。

その理由として同研究所は、1位の芽室町議会や2位の大津津市議会をはじめ、これらの上位議会は、議会基本条例の制定によって定期的に計画・実行・検証・改善(PDCAサイクル)実施を取り決めていたり、住民の意見を政策へ反映する「政策形成サイクル」といった体系的な取り組みを導入している議会が多く、それが順位に表れている、と分析している。

初めてトップ3入りした3位の大阪府議会は、議会の出前授業を府立高校のほかに、聴覚支援学校、私立高校、専門学校に増やすなど「情報共有」の項目で全国1位となり、前回調査の6位からランクを上げた。

大坂市会や喬木村議会など400位以上ランクアップした議会も

2017年度「議会改革度調査」ランキング上位101~200位

トップ30の改革先進議会が固定化する一方で、前回調査の上位300圏外から飛躍的に改革を進め、大きく順位を上げた議会も複数あった。中でも、「住民参加」に力点をおき、新たに「高校生と大阪市会議員の意見交換会」を開いた大阪市会は、前回の607位から42位へ急上昇。「議会活性化策」を設け、政策討論会や市民と語る会を開いた岡山県真庭市議会は156位(同571位)、委員会の審査過程を傍聴できるように休日・夜間議会の運営に取り組んだ長野県喬木村議会は181位(同585位)までランキングを上げた。

政務活動費の領収書ネット公開は28%

2017年度「議会改革度調査」ランキング上位201~300位

また、今回の調査結果から、議会基本条例を制定している議会が54%(同51%)にまで増えてきたことや、地方議員の不正な使い道が問題になった政務活動費の領収書ネット公開は28%(同11%)まで進んだことがわかった。

同研究所は2010年度から毎年アンケート調査を実施。全地方議会およそ1800議会のうち、今回は1318議会(回答率74%)から回答があった。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/300.htmlあなたのまちの議会は何位?先進議会は固定化、議会改革調査トップ300公開

2018年6月12日火曜日

チーム議会の意味 十勝研修会報告から

<武蔵野市議のブログより>

議員活動は何か、その活動に相応しい報酬はいくらか? とかく、不用、高すぎると批判されがちな自治体議員の活動と報酬について考えることが、議会の意義について再考する良いきっかけになりそうだ。

ただし、あくまでも「議員報酬の議論を進める際の材料」というものでこの額にすることは求めていない。住民がどれだけ納得できるか。そのために議会、議員の活動が理解されることが必要と報告されていた。

■住民から遠い議会

他の議会からも、議員が住民から遠い。議員と話す場がないなどの意見が住民アンケートで明らかになったことから、議会、議員としての改善策を話し合い、本会議の内容について反省会を行うことや喫茶店のような雰囲気にした意見交換会を行うこと。議員評価を議員自ら行うこと。住民福祉の向上のために議会活動を行うことの再認識と政策を議会としてつくる議会改革を始めている。

それでも議員のなり手不足は深刻で、その原因には政治への無関心があることから議会側から積極的な情報提供が今後は必要。そのうえで、議員を選ぶのは住民であることから住民自治のあり方、今回の報酬のあり方を含めて住民に考えもらえるようなきっかけを作っていきたいなどの意見も示されていた。

■自由討議と質問の精査

政策をどのように作っていくかについては、可児市議会の事例も報告された。

概要は、説明責任であり政策形成過程が明確になるために議員間討議が重要になる。だたし、議員間討議は対話であってディベートではない。相手の立場も考えながら住民のために最善を議員全員で考えていくことが重要で全会一致になることが議会としての力になり、そのためには粘り強さも必要になる。

また、予算や決算の質問は事前通告制にした。これは、電話で聞けるような質問をさせないためで、質問作成には4週間ほどかかってしまうが議論を深めるためには必要との事例も紹介されていた。

さらに、議会改革は第二ステージになっている。議会基本条例のあるなしにかかわらず、どのように議会が政策に着手するかが問われている。執行部は、決められたことを執行する機関であって、決めるのは議会であることを再認識すべきだ。よく首長に要望しますという議員がいるが、この機関の違いを分かっていない象徴だ。せめて提言にしておくべきだ、との指摘もあり、議会活動の意義、議員の意味を議員も住民も再認識することが必要との認識となっていた。

■都市部では

議員のなり手不足は、武蔵野市議会など都市部では問題とはなっていない。定数よりも10名以上も多くの立候補があり現職でも落選するなど激戦となっている自治体が多いからだ。

しかし、一方で住民の多様な意見を反映できるか、幅広く住民から意見を聞いているか(公聴)と問われると、議員個人では行っているだろうが、議会として公の情報として入手することは多くの議会で、できていないのではないだろうか。

十勝地方の議会は、町村が多く人口が少ないため住民と密接な関係がつくりやすいとも言える。それでもこのような報告があったことは、人口の多い都市部の議会では、より深刻に考えなくてはならない。

議会からの情報発信、公聴、そして、政策づくりとその過程を明らかにすること。議会基本条例の制定は今や条例に書き込むだけでなく、実態として行えるかが問われている

議会基本条例は、797議会で制定され全自治体の44.6%となっている(2017年7月現在/自治体議会改革フォーラム調べ)。武蔵野市議会でも議会基本条例の検討が進められているが、実態をどのようにしていくかも問われていると痛感した報告だった。

■チーム議会

そして、議会改革はチーム議会として活動することが必要。議会が変わればまちも変わるとの意見が出されていたが、このことはとても重要な意味を持っている。

とかく個人商店と揶揄されるのが議員だ。自分だけが目立てば良い。自分だけが正義と思い込むのではなく、議会全体として意思を決め、活動し住民福祉を向上させることが結果として議会が重要であり議員の報酬は適正にすべきとの住民意見につながると思えてならない。議会に大きな権限があるが、それは議員個人にあるのではなく議会としてある。議会がチームとして意思決定し活動するから権限がある。

議会として活動するという当たり前のことを再認識した研修会だった。各議会からの報告は、この点に集約されていたからだった。

十勝地方で議会改革を進めている先進議会からの報告は、多くの議会の参考になるに違いない。実り多い研修会だった。

【参考】議員報酬(月額)「十勝標準」の試算について (上士幌町議会のサイトより)

議員活動は何か、その活動に相応しい報酬はいくらか? とかく、不用、高すぎると批判されがちな自治体議員の活動と報酬について考えることが、議会の意義について再考する良いきっかけになりそうだ。

4月26日に北海道帯広市で『地方議会研修会 in 北海道・十勝「十勝発の議会活動を展望する」』(主催:ローカルマニフェスト推進地方議員連盟)が開催された。

満員となった会場では、議会の本来の意義、議員の活動の意味について議会改革を進めている十勝地方の議会、吉田敏男北海道十勝町村議会議長会会長(足寄町議会議長)、田村寛邦浦幌町議会議長、広瀬重雄芽室町議会議長、埴渕賢治鹿追町議会議長、堀田成郎広尾町議会議長などから報告があり、進行役の川上文浩岐阜県可児市議会議長、コメンテーターの北川正恭早稲田大学名誉教授からの意見なども交えながら、議会の意義について会場参加者との議論が行われた。

これだけ多くの議会、それも議長から報告を聞ける機会はほとんどない貴重な機会と考え参加した。

■理論的に報酬を考える

十勝町村議会からは、平成29年2月にまとめられた『議員報酬(月額)「十勝標準」の試算について』の報告が行われた。

報告は、議会を改革し活性化を行っているが議員のなり手不足に危機感をいだき、その原因は議員報酬の低さではないか。削減ありきで検討が進められることが多いことから、理論的に考え、客観的な指標で調査した結果だ。

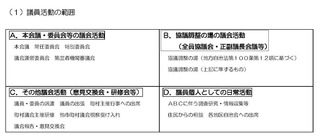

概要は、A.本会議・委員会等の議会活動。B.協議調整の場の議会活動。C.その他議会活動(意見交換会・研修会等)。D.議員個人としての日常活動の4つに大別し(図参照)、それぞれの年間活動時間を計算。その結果、年間で100日が議員としての活動になる(議長は137日)が、活動時間以外にも拘束時間があり、個別の相談に応じることや地域を歩いて状況を確認するなど、「毎日何らかの形で議員活動を行っているのが、多くの議員の実感であり、実態である」(報告書より)として、十勝地方の町村議員の平均報酬を月額18万6000円から十勝標準として22万2000円に上げるべきではないかとしている。

満員となった会場では、議会の本来の意義、議員の活動の意味について議会改革を進めている十勝地方の議会、吉田敏男北海道十勝町村議会議長会会長(足寄町議会議長)、田村寛邦浦幌町議会議長、広瀬重雄芽室町議会議長、埴渕賢治鹿追町議会議長、堀田成郎広尾町議会議長などから報告があり、進行役の川上文浩岐阜県可児市議会議長、コメンテーターの北川正恭早稲田大学名誉教授からの意見なども交えながら、議会の意義について会場参加者との議論が行われた。

これだけ多くの議会、それも議長から報告を聞ける機会はほとんどない貴重な機会と考え参加した。

■理論的に報酬を考える

十勝町村議会からは、平成29年2月にまとめられた『議員報酬(月額)「十勝標準」の試算について』の報告が行われた。

報告は、議会を改革し活性化を行っているが議員のなり手不足に危機感をいだき、その原因は議員報酬の低さではないか。削減ありきで検討が進められることが多いことから、理論的に考え、客観的な指標で調査した結果だ。

概要は、A.本会議・委員会等の議会活動。B.協議調整の場の議会活動。C.その他議会活動(意見交換会・研修会等)。D.議員個人としての日常活動の4つに大別し(図参照)、それぞれの年間活動時間を計算。その結果、年間で100日が議員としての活動になる(議長は137日)が、活動時間以外にも拘束時間があり、個別の相談に応じることや地域を歩いて状況を確認するなど、「毎日何らかの形で議員活動を行っているのが、多くの議員の実感であり、実態である」(報告書より)として、十勝地方の町村議員の平均報酬を月額18万6000円から十勝標準として22万2000円に上げるべきではないかとしている。

ただし、あくまでも「議員報酬の議論を進める際の材料」というものでこの額にすることは求めていない。住民がどれだけ納得できるか。そのために議会、議員の活動が理解されることが必要と報告されていた。

■住民から遠い議会

他の議会からも、議員が住民から遠い。議員と話す場がないなどの意見が住民アンケートで明らかになったことから、議会、議員としての改善策を話し合い、本会議の内容について反省会を行うことや喫茶店のような雰囲気にした意見交換会を行うこと。議員評価を議員自ら行うこと。住民福祉の向上のために議会活動を行うことの再認識と政策を議会としてつくる議会改革を始めている。

それでも議員のなり手不足は深刻で、その原因には政治への無関心があることから議会側から積極的な情報提供が今後は必要。そのうえで、議員を選ぶのは住民であることから住民自治のあり方、今回の報酬のあり方を含めて住民に考えもらえるようなきっかけを作っていきたいなどの意見も示されていた。

■自由討議と質問の精査

政策をどのように作っていくかについては、可児市議会の事例も報告された。

概要は、説明責任であり政策形成過程が明確になるために議員間討議が重要になる。だたし、議員間討議は対話であってディベートではない。相手の立場も考えながら住民のために最善を議員全員で考えていくことが重要で全会一致になることが議会としての力になり、そのためには粘り強さも必要になる。

また、予算や決算の質問は事前通告制にした。これは、電話で聞けるような質問をさせないためで、質問作成には4週間ほどかかってしまうが議論を深めるためには必要との事例も紹介されていた。

さらに、議会改革は第二ステージになっている。議会基本条例のあるなしにかかわらず、どのように議会が政策に着手するかが問われている。執行部は、決められたことを執行する機関であって、決めるのは議会であることを再認識すべきだ。よく首長に要望しますという議員がいるが、この機関の違いを分かっていない象徴だ。せめて提言にしておくべきだ、との指摘もあり、議会活動の意義、議員の意味を議員も住民も再認識することが必要との認識となっていた。

■都市部では

議員のなり手不足は、武蔵野市議会など都市部では問題とはなっていない。定数よりも10名以上も多くの立候補があり現職でも落選するなど激戦となっている自治体が多いからだ。

しかし、一方で住民の多様な意見を反映できるか、幅広く住民から意見を聞いているか(公聴)と問われると、議員個人では行っているだろうが、議会として公の情報として入手することは多くの議会で、できていないのではないだろうか。

十勝地方の議会は、町村が多く人口が少ないため住民と密接な関係がつくりやすいとも言える。それでもこのような報告があったことは、人口の多い都市部の議会では、より深刻に考えなくてはならない。

議会からの情報発信、公聴、そして、政策づくりとその過程を明らかにすること。議会基本条例の制定は今や条例に書き込むだけでなく、実態として行えるかが問われている

議会基本条例は、797議会で制定され全自治体の44.6%となっている(2017年7月現在/自治体議会改革フォーラム調べ)。武蔵野市議会でも議会基本条例の検討が進められているが、実態をどのようにしていくかも問われていると痛感した報告だった。

■チーム議会

そして、議会改革はチーム議会として活動することが必要。議会が変わればまちも変わるとの意見が出されていたが、このことはとても重要な意味を持っている。

とかく個人商店と揶揄されるのが議員だ。自分だけが目立てば良い。自分だけが正義と思い込むのではなく、議会全体として意思を決め、活動し住民福祉を向上させることが結果として議会が重要であり議員の報酬は適正にすべきとの住民意見につながると思えてならない。議会に大きな権限があるが、それは議員個人にあるのではなく議会としてある。議会がチームとして意思決定し活動するから権限がある。

議会として活動するという当たり前のことを再認識した研修会だった。各議会からの報告は、この点に集約されていたからだった。

十勝地方で議会改革を進めている先進議会からの報告は、多くの議会の参考になるに違いない。実り多い研修会だった。

【参考】議員報酬(月額)「十勝標準」の試算について (上士幌町議会のサイトより)

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_12.htmlチーム議会の意味 十勝研修会報告から

2018年6月11日月曜日

バス減便とデマンド・タクシー採用を 市議会が政策提言

<両丹日日新聞より>

京都府福知山市の市議会が、利用者の事前予約に応じるデマンド型交通システム普及に向けた政策提言書を、大橋一夫市長に提出した。利用者の少ないバス路線の便数削減とともに、定時定路のデマンド(予約)タクシー導入などが盛り込まれており、「市民ニーズに応えるため、迅速な対応を」と要望した。

京都府福知山市の市議会が、利用者の事前予約に応じるデマンド型交通システム普及に向けた政策提言書を、大橋一夫市長に提出した。利用者の少ないバス路線の便数削減とともに、定時定路のデマンド(予約)タクシー導入などが盛り込まれており、「市民ニーズに応えるため、迅速な対応を」と要望した。

市議会では、議会改革の一環として、昨年2月から市の重要な施策や課題に対し、政策提言や条例の政策立案をする全議員の議会政策検討会議を設置。昨年度は、消防団活動支援、空き家対策に関する政策の提言を行った。

今回は、市民地域委員会が発案。市内の路線バス30路線は赤字で、一方では公共交通空白地があり、高齢者が買い物や通院に苦慮している現状がある。

このため、デマンド型交通システムの採用が必要と判断し、先進自治体の視察などをした。委員会で検討を重ねた結果、課題解決に有効であるとの結論に至り、政策検討会議に提案。全員賛成で市に政策提言することにした。

提言には、バス路線の便数削減、駅や病院などに行き先を限定した定時定路型デマンドタクシー導入のほか、公共交通空白地有償運送事業の夜久野町と大江町での導入、デマンド型交通システム導入計画の策定-などを盛り込んだ。

提言書の提出は1日に市役所3階であり、市議会から副議長と委員長、副委員長が出席し、大橋一夫市長に手渡した。

大橋市長は「高齢者の移動手段の確保など課題があり、市では公共交通の再編に取り組んでいます。デマンドタクシーなどは、地域の需要や特徴に応じ、導入を考えていきたい」と伝えていた。

今回は、市民地域委員会が発案。市内の路線バス30路線は赤字で、一方では公共交通空白地があり、高齢者が買い物や通院に苦慮している現状がある。

このため、デマンド型交通システムの採用が必要と判断し、先進自治体の視察などをした。委員会で検討を重ねた結果、課題解決に有効であるとの結論に至り、政策検討会議に提案。全員賛成で市に政策提言することにした。

提言には、バス路線の便数削減、駅や病院などに行き先を限定した定時定路型デマンドタクシー導入のほか、公共交通空白地有償運送事業の夜久野町と大江町での導入、デマンド型交通システム導入計画の策定-などを盛り込んだ。

提言書の提出は1日に市役所3階であり、市議会から副議長と委員長、副委員長が出席し、大橋一夫市長に手渡した。

大橋市長は「高齢者の移動手段の確保など課題があり、市では公共交通の再編に取り組んでいます。デマンドタクシーなどは、地域の需要や特徴に応じ、導入を考えていきたい」と伝えていた。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_11.htmlバス減便とデマンド・タクシー採用を 市議会が政策提言

2018年6月10日日曜日

女性市議ゼロ解消へ指南、鹿児島

<KYODOより>

女性市議がこれまで一度も誕生したことのない鹿児島県垂水市で、県内の市民団体が「女性市議ゼロ」状態を解消させるため、候補者の発掘から選挙活動の指南にまで乗り出す。「政治分野の男女共同参画推進法」が成立したことも追い風に、当面は女性の政治参加に関するセミナーを開催し、立候補を募る。

市民団体「鹿児島県内の女性議員を100人にする会」が31日、記者会見して発表した。代表で同県南さつま市議平神純子さん(61)は「簡単な挑戦ではないが、周囲のサポートがあれば当選できる。子育て世代の女性など、苦しい思いを抱える当事者が、問題意識を市政に反映させてほしい」と訴えた。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_10.html女性市議ゼロ解消へ指南、鹿児島

2018年6月9日土曜日

議会改革の新たな視点「図書館と議会の連携」 7/3 開催

<武蔵野市議のブログより>

公共図書館による議会支援の実例、最新の図書館政策や国で問題となっている公文書管理などをテーマとし7月3日に勉強会を開催します。

議会改革の新たな視点として注目してきた議会図書室改革改革勉強会の5回目。今回は、公共図書館による議会支援の具体例をメインテーマとして、図書館政策の最新事例、行政文書管理に関する支援、タブレットを活用した電子図書について学びます。

概要は下記。議員、図書館関係者、議会事務局、市民の皆様など幅広い皆さんのご参加をお待ちしています。

どうぞご参加ください!

LM・TOKYO勉強会2018 シリーズ議会図書室改革 VOL.5

議会改革の新たな視点 図書館と議会の連携

第一部 図書館政策の最新事例

【事例報告1】

最新図書館事例報告

株式会社図書館総合研究所 佐藤達生さん

【講演1】

行政文書管理に関する支援業務

TRC-ADEAC 株式会社 阿部匡輔さん

【事例報告2】

タブレットを活用した電子図書活用

東京インタープレイ 君島雄一郎さん

第2部 公共図書館による議会支援

【事例報告3】

議会図書室への公共図書館の見方・ 関わり方

愛知県田原市中央図書館による議会、行政支援

田原市図書館 司書 七原千絋さん

第三部 論点整理とディスカッション

議会改革と議会図書室改革のポイント

山梨学院大学教授 江藤俊昭さん

■場所:図書館流通センター本社ホール

(東京都文京区大塚 3-1-1) 地下鉄丸の内線・茗荷谷駅前)

■対象:地方議員、議会事務局職員、地方自治、図書館行政に関心のある方など

■参加費:

3000 円(ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟会員)

5000 円(地方議員ビジター)

2000 円(市民、議会事務局、自治体職員など)

■主催:ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟

■協力:早稲田大学マニフェスト研究所、株式会社図書館総合研究所、専門図書館協議会

■申込み:ホームページ 専用フォーマットhttps://www.local-manifesto.jp/gikaigiin/contact/111/

もしくは FAX(03-6214-1186)でお名前、所属、連絡先をご記入の上お申し込みください。当日受付もありますが定員(60 名)のさいはご容赦ください。

■問合せ:ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟事務局(マニフェスト研究所内)※チラシと詳細はこちらから

公共図書館による議会支援の実例、最新の図書館政策や国で問題となっている公文書管理などをテーマとし7月3日に勉強会を開催します。

議会改革の新たな視点として注目してきた議会図書室改革改革勉強会の5回目。今回は、公共図書館による議会支援の具体例をメインテーマとして、図書館政策の最新事例、行政文書管理に関する支援、タブレットを活用した電子図書について学びます。

概要は下記。議員、図書館関係者、議会事務局、市民の皆様など幅広い皆さんのご参加をお待ちしています。

どうぞご参加ください!

LM・TOKYO勉強会2018 シリーズ議会図書室改革 VOL.5

議会改革の新たな視点 図書館と議会の連携

第一部 図書館政策の最新事例

【事例報告1】

最新図書館事例報告

株式会社図書館総合研究所 佐藤達生さん

【講演1】

行政文書管理に関する支援業務

TRC-ADEAC 株式会社 阿部匡輔さん

【事例報告2】

タブレットを活用した電子図書活用

東京インタープレイ 君島雄一郎さん

第2部 公共図書館による議会支援

【事例報告3】

議会図書室への公共図書館の見方・ 関わり方

愛知県田原市中央図書館による議会、行政支援

田原市図書館 司書 七原千絋さん

第三部 論点整理とディスカッション

議会改革と議会図書室改革のポイント

山梨学院大学教授 江藤俊昭さん

■場所:図書館流通センター本社ホール

(東京都文京区大塚 3-1-1) 地下鉄丸の内線・茗荷谷駅前)

■対象:地方議員、議会事務局職員、地方自治、図書館行政に関心のある方など

■参加費:

3000 円(ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟会員)

5000 円(地方議員ビジター)

2000 円(市民、議会事務局、自治体職員など)

■主催:ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟

■協力:早稲田大学マニフェスト研究所、株式会社図書館総合研究所、専門図書館協議会

■申込み:ホームページ 専用フォーマットhttps://www.local-manifesto.jp/gikaigiin/contact/111/

もしくは FAX(03-6214-1186)でお名前、所属、連絡先をご記入の上お申し込みください。当日受付もありますが定員(60 名)のさいはご容赦ください。

■問合せ:ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟事務局(マニフェスト研究所内)※チラシと詳細はこちらから

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_9.html議会改革の新たな視点「図書館と議会の連携」 7/3 開催

2018年6月8日金曜日

議選監査は、制度設計上ありえない

<武蔵野市議のブログより>

法が改正され議会からの監査員を選出しないことができるようになった。おそらく、初めて選出しない議会となったのが大津市議会だ。なぜ選出しないようにしたのか?

5月24日に行われたローカルマニフェスト推進地方議員連盟主催の早稲田定例会で大津市議会局次長、清水克士さんから大津市議会の考えを聞いた。

■制度設計で考える

監査委員は自治体の事務や財政援助出身団体の監査を行う機関で執行部や議会とは異なる独立した機関だ。その事務局は自治体職員が担うため、完全に独立しているとは言い切れないところもあるが、自治体執行部が"お手盛り"で税金を使うことを防ぐためには必要不可欠な機関といえる。

その監査委員は、地方自治法で人口25万人以上の市では4人、そのうち1~2名を議員から。それ以外の市町村は2名とされ、1名を議員から議会の同意を得て首長が選任するとされている。しかし、2017年に改正が行われ、条例を定めることで選任しなくても良くなった。

そのため大津市議会では、2018年度から議員の監査委員を選出しないことを全会一致で決めている。

法改正については「法改正で議選監査委員をなくすことも可能に」(2017年06月06日)の記事をご参照ください。

大津市議会が廃止した理由は、三権分立があるように機関同士がけん制しあうことで正当性が担保される。監査の対象には議会費も対象となるのに、その対象となる議員が監査するのでは独立性が担保されていない。例えば、問題のある政務活動費の使い方をしている議員が監査になれば、問題に蓋をしてしまうことが可能で利益そう反になる。

また、議選監査員は、その資質について、議員個人の力量に依存している。このようなことは現代の法制常識では、制度設計として根本的にあり得ないのではないか、というのが選出をやめた理由だった。

■守秘義務の問題

以前、実際の議選監査委員を招いて実態を聞き、必要か、不要かを議論したことがある(「議会選出の監査委員は必要か」2017年08月01日)。

そのときのひとつの結論は、「市民代表の視点も必要と考えれば、議会選出の監査委員は必要」。「議会で入手できない情報を得られるのが監査委員。それを議会全体の情報として活用できるのか。監査委員になった議員個人の「得点」に使ってしまうのでは意味がない。議会が選出する以上、どのように監査をするのか。監査委員の情報を活用できる仕組みも作り、そのために適切な議員を選ぶべきではないか」というものだった。

しかし、清水さんからは、これらの制度上の問題点だけでなく「守秘義務」との整合性も指摘されていた。

それは、地方自治法198条の3第2項に「監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と規定し、監査委員に守秘義務を課しているからだ。監査委員が一般質問や委員会で質問をすると、その情報源は監査委員として得たものであれば法律違反をしていることになり、質問の範囲は狭められることになる(※)。議員としての活動が制限されていいのかの問題だ。

ただし、その秘密が何を示すか具体的な規定がないため、守秘すべき秘密なのか、違うのかが監査委員以外には全く分からない問題も別にある。

質問ではなくとも議会から選出された監査委員であれば、その監査委員が持つ情報は議会全体で共有すべきものとなるが「守秘義務」の範囲であればできないことになり、なぜ議会から選ぶのかとなってしまう。

■審議の矛盾

さらに、議会から選出している監査委員か議会に提出する監査報告を決算委員会で否決(不認定)できるのかの疑問もあるとされていた。

確かに議会代表として監査委員を選出しているのだから、その代表が認めたものを議会が否決できるのか。本会議で可否の議決をするさい、議選監査委員は、他の全議員が否決となっても否決ができるのかとの矛盾も考えられるとの意見もあった。

さらに最も興味深いのは、参加者から議選監査委員を廃止したことでのデメリットはあるのか、との質問があり、逆に言えばメリットはあるのか? となり、それを考えると廃止してもなんら変わらないのではないかとの意見があったことだった。

■廃止してのデメリットは?

また、監査委員を選出しなくても法的には議会として監査委員に監査請求ができる(地方自治法98条2)ことが知られていないとの指摘もあった。つまり、議会として監査を請求できる権利があるのに、監査委員を出す必要があるのか、となってしまう。

制度を考えれば矛盾だらけといえるだろう。

多くの議会で1年、もしくは2年で議選監査委員は入れ替わるため専門性を高められない。専門的知識を持った議員がなるとは限らないことを考えると、監査の仕事ができるのかとの、そもそもの疑問も残されている。

このことも考えると、大津市議会の今回の決断は、議会制度自体を再考する大きな論点を投げかけられたことにもなる。とはいえ、大津市議会に続く議会がどれだけ出てくるかは分からない。さてどうなるか。

※武蔵野市は慣例で監査委員は一般質問をしないが議会によっては行う

法が改正され議会からの監査員を選出しないことができるようになった。おそらく、初めて選出しない議会となったのが大津市議会だ。なぜ選出しないようにしたのか?

5月24日に行われたローカルマニフェスト推進地方議員連盟主催の早稲田定例会で大津市議会局次長、清水克士さんから大津市議会の考えを聞いた。

■制度設計で考える

監査委員は自治体の事務や財政援助出身団体の監査を行う機関で執行部や議会とは異なる独立した機関だ。その事務局は自治体職員が担うため、完全に独立しているとは言い切れないところもあるが、自治体執行部が"お手盛り"で税金を使うことを防ぐためには必要不可欠な機関といえる。

その監査委員は、地方自治法で人口25万人以上の市では4人、そのうち1~2名を議員から。それ以外の市町村は2名とされ、1名を議員から議会の同意を得て首長が選任するとされている。しかし、2017年に改正が行われ、条例を定めることで選任しなくても良くなった。

そのため大津市議会では、2018年度から議員の監査委員を選出しないことを全会一致で決めている。

法改正については「法改正で議選監査委員をなくすことも可能に」(2017年06月06日)の記事をご参照ください。

大津市議会が廃止した理由は、三権分立があるように機関同士がけん制しあうことで正当性が担保される。監査の対象には議会費も対象となるのに、その対象となる議員が監査するのでは独立性が担保されていない。例えば、問題のある政務活動費の使い方をしている議員が監査になれば、問題に蓋をしてしまうことが可能で利益そう反になる。

また、議選監査員は、その資質について、議員個人の力量に依存している。このようなことは現代の法制常識では、制度設計として根本的にあり得ないのではないか、というのが選出をやめた理由だった。

■守秘義務の問題

以前、実際の議選監査委員を招いて実態を聞き、必要か、不要かを議論したことがある(「議会選出の監査委員は必要か」2017年08月01日)。

そのときのひとつの結論は、「市民代表の視点も必要と考えれば、議会選出の監査委員は必要」。「議会で入手できない情報を得られるのが監査委員。それを議会全体の情報として活用できるのか。監査委員になった議員個人の「得点」に使ってしまうのでは意味がない。議会が選出する以上、どのように監査をするのか。監査委員の情報を活用できる仕組みも作り、そのために適切な議員を選ぶべきではないか」というものだった。

しかし、清水さんからは、これらの制度上の問題点だけでなく「守秘義務」との整合性も指摘されていた。

それは、地方自治法198条の3第2項に「監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と規定し、監査委員に守秘義務を課しているからだ。監査委員が一般質問や委員会で質問をすると、その情報源は監査委員として得たものであれば法律違反をしていることになり、質問の範囲は狭められることになる(※)。議員としての活動が制限されていいのかの問題だ。

ただし、その秘密が何を示すか具体的な規定がないため、守秘すべき秘密なのか、違うのかが監査委員以外には全く分からない問題も別にある。

質問ではなくとも議会から選出された監査委員であれば、その監査委員が持つ情報は議会全体で共有すべきものとなるが「守秘義務」の範囲であればできないことになり、なぜ議会から選ぶのかとなってしまう。

■審議の矛盾

さらに、議会から選出している監査委員か議会に提出する監査報告を決算委員会で否決(不認定)できるのかの疑問もあるとされていた。

確かに議会代表として監査委員を選出しているのだから、その代表が認めたものを議会が否決できるのか。本会議で可否の議決をするさい、議選監査委員は、他の全議員が否決となっても否決ができるのかとの矛盾も考えられるとの意見もあった。

さらに最も興味深いのは、参加者から議選監査委員を廃止したことでのデメリットはあるのか、との質問があり、逆に言えばメリットはあるのか? となり、それを考えると廃止してもなんら変わらないのではないかとの意見があったことだった。

■廃止してのデメリットは?

また、監査委員を選出しなくても法的には議会として監査委員に監査請求ができる(地方自治法98条2)ことが知られていないとの指摘もあった。つまり、議会として監査を請求できる権利があるのに、監査委員を出す必要があるのか、となってしまう。

制度を考えれば矛盾だらけといえるだろう。

多くの議会で1年、もしくは2年で議選監査委員は入れ替わるため専門性を高められない。専門的知識を持った議員がなるとは限らないことを考えると、監査の仕事ができるのかとの、そもそもの疑問も残されている。

このことも考えると、大津市議会の今回の決断は、議会制度自体を再考する大きな論点を投げかけられたことにもなる。とはいえ、大津市議会に続く議会がどれだけ出てくるかは分からない。さてどうなるか。

※武蔵野市は慣例で監査委員は一般質問をしないが議会によっては行う

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html議選監査は、制度設計上ありえない

登録:

投稿 (Atom)