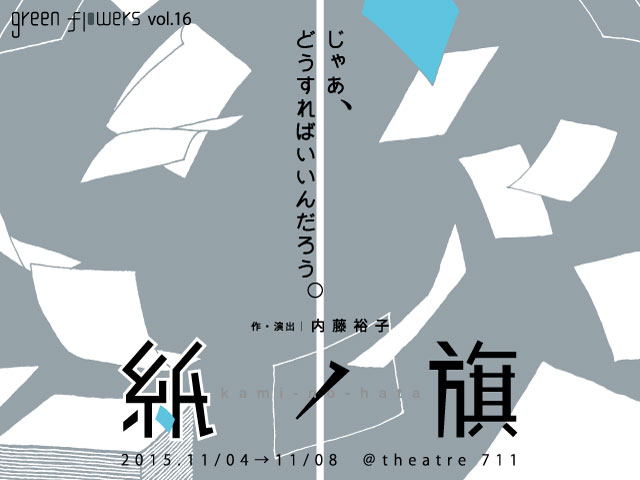

「地方自治は、民主主義の学校と言われているらしい。そんな近くて遠い地方議会の、小さいようでそうとも言い切れないあれこれがあった一日のお話し」というコピーに惹かれ、green flowersという劇団公演『紙の旗』を観てきた。 この芝居の舞台は、八潮市のすぐ近くの議会、そこでつい最近起こった出来事がモデルであった。 この芝居の内容についての知識は全くなかったが、最初の一幕が終わる頃に「ああー」と、ピーンと来た。登場人物も名前こそ違うが、実在の人物ばかり。近隣のこの議会には、知り合いが沢山いるため、この役のモデルはSさん、こちらはTさんとすぐにわかるのも楽しい。 実は、この事件(事件といえるかどうかはわからないが)が起きて間もなく、当事者の一人がその友人を介して、私の所属する全国フェミニスト議員連盟のMLに相談があった。 間もなく、様々な会員からのアドバイスがMLに流れ、同様な体験をしてきた私もアドバイスを送っていた。私たちの連盟に所属している議員は、どちらかというと少数会派が多く、私のような一人会派で頑張っている議員が多いし、議員活動の広報(ブログやfacebook、ツイッターでの発信も含む)も活発に行っている。 常に「市民の目線で、市民感覚」を心掛けているから、どうしても議会の常識と市民の常識とのずれを感じることになる。私もそうだったが、初めて入った政治の社会、あれもこれも「えっ!」の連続、だから普通なら「こういう実態を市民に知ってもらいたい!」と思うのは当たり前だと思う。私の場合は、考えた末の結論は「えみこ通信」全戸配布だった。 お芝居は、今年春の統一地方選で当選した新人女性議員の発したブログ記事が、保守系のベテラン議員たちの怒りを買い、書いた本人へ「ブログ記事削除の上、謝罪要求」を求めたことから始まった。実は、私自身も何度も同じようなことがあり、その度に、やれ謝罪だ、削除だと詰め寄られた経験は数えきれない。その度に、一人で考え対処してきた。 しかし、私の所属する議会に比べ、はるかに開かれた議会だと常日頃感じていたので、こんなことを問題にしたので、「ブルータス お前もか…」と、正直驚いた。 このお芝居のシナリオの作者は「たまたま、議会の傍聴に行って、そこで行われていることを目にしたとき、『これは絵になる』と、とっさに思った」と、芝居が終わってから、私がご挨拶をした際に語っていた。『絵になる』とは、もちろんアイロニーたっぷりの表現であることは、すぐにわかった。 それにしても作者のフィルターを通して、普段「先生」と言われる人たちが、こういうバカげたことを行っている地方議会の現状を客観的に見ると、喜劇にもみえるし、悲劇にも思える。そういった出来事を、こんなに素晴らしい芝居にして見せてくれるのは、ひとえに卓越した作家の才能ではないか・・・とも感じた。 50人も入れば一杯になってしまう狭い劇場、演じている俳優たちの息遣いまで感じられる空間で、固唾をのみこみ見守る終盤のどんでん返しは、まさに圧巻だった。 題材は実在のものであっても、所詮、芝居。そこにはフィクションの部分もかなりあると思う。現実には、最後はどう結論が出たのか詳細は知らないが、このどんでん返しは、作者の議会に対する期待なのだろうか…それとも実際にそうだったのか、いずれにしても「あっ」と驚く結末だった。 仮に、実際そうだったとすれば、この議会には、一時はポストに目がくらみ、議会のボスのいう通りに行動しかかったが、押し殺していた自分の良心に目覚め、撤回した議員がいたということになる。ドロドロとした駆け引きが渦巻く議会、そんな中で繰り広げられる熾烈なポスト争い、そういう争いから全く縁のない私にとっては、バカみたいな光景にしか見えないが、当事者たちにとっては大問題なのかもしれません。 しかし、一般市民からすれば、この議員はどんなことをやってくれるか、どんなスタンスで市民の要望に応えてくれるかが問題であって、誰が議長になるか、誰が委員長になるか等は、全く関心がないと思います。今の役職の決め方は、議長の資質は関係なく、大会派内同士の密室での話し合いで順番に決まるから、誰がなっても同じで、ましてや1年交代では、慣れたころに交代となり、改革などは望めない。 「事実は小説よりも奇なり」と言われるが、芝居終了後、若者が「いやー面白かった。久しぶりにいい芝居を観た」と感激の言葉を発していたのは、当然の成りゆきではないかと思う。 議会事務局員や各会派の代表者についても、綿密な取材と研究を尽くしていて、よく特徴をつかんでいて、とても感心しました。議会の出来事を芝居の材料にしたのは、恐らく初めてのことではないかと思うが、もっともっと多くの劇団が議会に関心を寄せていただくといいな…と思いました。 最近は、忙しくて芝居を観る機会がほとんどないが、時間をかけて下北沢まで行って良かったと思った。多くの人に、特に、地方議員の方に観てもらいたい芝居だなーと思います。 この芝居は11月8日まで、下北沢の「シアター711」で公演中です。ネットで予約すると前売り扱いになります。 |

議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/より移転しました。 ※スマホ版は▼から各種メニューを選択できます。

2015年11月7日土曜日

これは喜劇かそれとも悲劇?

<八潮市議のブログより>

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877063

2015年11月6日金曜日

秦野市議会、議長立候補制を導入

<タウンニュース(7月11日付)より>

秦野市議会は8月の改選後に初めて開催される9月議会で、新たな議長選出に立候補制を導入することを、6月22日の代表者会議で決めた。立候補者は議場で所信表明を行い、様子はインターネットで中継される。あわせて議長の任期を2年とすることも決まった。

秦野市議会では、これまで慣例で、正副議長を1年毎に交代してきた。秦野市議会では議長選出にあたり、3期以上で副議長経験者の中から選ぶといった不文律があり、正副議長のポストを巡り毎年水面下で駆け引きが行われてきた。市民は選出過程も分からず、議会を代表する議長の考えを知ることは難しかった。

立候補制の導入に伴い、議長選挙に立候補する議員は議場で自らの決意や考えを訴える「所信表明」を行うことになる。さらにその様子は秦野市議会のホームページでライブ中継される。立候補には推薦人の必要はなく、何期以上の議員といった条件もない。

神奈川県内における市議会議長選挙の立候補制は藤沢市と厚木市が既に導入しており、県内19市議会のうち秦野市議会は3市目となる。また、インターネットによる所信表明の中継は藤沢市に次いで2市目という。

議会事務局は「より開かれた議会、活力ある議会に向け、議長を目指す人がその決意を市民に明らかにするとともに、選出手続きを透明性のあるものとすることで議会の改革姿勢を市民に示せる」と期待を寄せる。

また、議長の任期もこれまで1年交代から2年毎になることが決まった。議会事務局ではその狙いを「多様な意見を持つ議員の集合体である議会の中で議長が市民の声に応え、課題の解決に取り組むためには一定の期間が必要で、1年では短いため」と説明している。しかし議員定数が24人となる中で「そもそも1年毎に議長を交代していたらふさわしい人材が足りなくなる。2年制に移行せざるを得ないのが実情」と指摘する声も上がっている。県内19市の中では既に17市が議長2年制を申し合わせにより実施しているという。一方副議長に関しては立候補制とはせず、任期も1年交代のまま、当面据え置くという。

議員数が24人となることに伴って、常任委員会の構成も見直される。環境産業常任委員会と都市建設常任委員会は統合され、新たに環境都市常任委員会を創設、総務常任委員会と文教福祉常任委員会の3常任委員会となる。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2015/11/blog-post_6.html秦野市議会、議長立候補制を導入

2015年11月5日木曜日

総合計画に規範力を与える

計画性のない「総合計画」に規範力を与える必要があります。

<出典:月刊ガバナンス11月号>

<出典:月刊ガバナンス11月号>

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2015/11/blog-post_5.html総合計画に規範力を与える

2015年11月4日水曜日

サークル傍聴席の学習会(ご案内)

<所沢市民のブログより>

| 11月は所沢市議会議長 桑畠健也さんにお話を伺うことになりました。

桑畠さんは、随分よい仕事をしておられます。

他市に勝る「議会基本条例」、これの制定までの尽力。

行政のチェックや提言では、

市職員の住宅手当の二重払いの停止、

情報システムのオープン化提唱による経費の大幅削減…。

所沢にはこんな議員もおられます。お話をサークルだけで聞くのはもったいない。関心のある方、どうぞ聞きに来て下さい。

傍聴席定例学習会のご案内

■ 日 時:11月20日(金) 14時より16時30分 ■ 場 所:新所沢東公民館 6・7号 ■ テーマ:桑畠健也氏のお話し

要 点 ①議会改革について

②所沢の現状について

③行革について

傍聴席は毎年、市議会の各会派に出前講座をお願いし、質疑応答を通して政治を身近に感じる機会を設けてきました。各会派との出前講座も一巡、11月の学習会は所沢市議会議長 桑畠健也氏をお招きし、お話を聞くことにします。

桑畠さんは、松下政経塾に学び、所沢市議として「議会基本条例」や「自治基本条例」制定時に特別委員長として尽力されました。また、数多くの一般質問を通して、傍聴する市民に市政の課題や提案を知らしめてきました。

今回は、まず、桑畠さんから、議会改革についての考えやビッグデータRESAS=地域経済分析システムを用いた所沢市の現状分析、行革についてのお話を聞きます。その後に、皆さんからの質問をお受けします。

傍聴席やところざわ俱楽部の会員、市政に関心をお持ちの方々の参加をお待ちします。

桑畠健也氏のプロフィール

1964年(昭和39年)北海道旭川市生まれ。▼1988年(昭和63年)筑波大学農林学類卒、博士(農学)。▼ (財)松下政経塾9期生 。▼ (財)松下政経塾研修部主担当。

▼ 2004年(平成16年)所沢市議に当選。▼ 議会基本条例制定特別委員会委員長、自治基本条例制定特別委員長、副議長、監査委員等歴任。市議4期、現議長。

■主な著書(共著)

「松下政経塾講義ベストセレクシヨン地方自治編」国政情報センター

「Q&A議会改革」学陽書房

■松下政経塾出身:国会議員34名、大臣1名、地方議員23名、知事2名、市長7名(2015.3.31現在)。

傍聴席 |

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2015/11/blog-post_4.htmlサークル傍聴席の学習会(ご案内)

2015年11月3日火曜日

第10回マニフェスト大賞 優秀賞を決定

月刊ガバナンス11月号の抜粋記事です。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2015/11/blog-post_3.html第10回マニフェスト大賞 優秀賞を決定

2015年11月2日月曜日

市民と議員、議会改革探る 福岡市でフォーラム

<西日本新聞より>

市民と地方議員の距離を縮める方策を探るフォーラム「市民と議員の条例づくり交流会議in九州-見てるか?議会」が31日、福岡市博多区で開かれ、議会関係者や市民約160人が参加した。議会改革に取り組む議員が実践例を紹介し参加者が自由に議論。まちづくりに向けた議会運営の手法を考えた。

市民と地方議員の距離を縮める方策を探るフォーラム「市民と議員の条例づくり交流会議in九州-見てるか?議会」が31日、福岡市博多区で開かれ、議会関係者や市民約160人が参加した。議会改革に取り組む議員が実践例を紹介し参加者が自由に議論。まちづくりに向けた議会運営の手法を考えた。

九州内外の自治体関係者でつくる実行委が主催。基調報告では法政大学の廣瀬克哉教授が、議会改革が進む中、全国で1700以上の地方議会のうち議員提案の政策条例を制定したのは昨年度、139議会に上ったと説明。「自治体の執行部と議会による真剣勝負の審議を傍聴することで、課題が見えてくるのが議会の醍醐味(だいごみ)で存在意義がある」と話した。

市民と議会の対話の実践例を紹介したのは志免町の市民グループと、糸島市、大刀洗町の両議員。糸島市の議員は議員と市民が自由に語り合う「市民カフェ」という取り組みを紹介し、「議員に対する参加者の関心も高くなっている」と指摘した。

後半は会場の議員と市民が自由に討論。「議員は市民の声をすくい上げ切れていない」「無責任な発言が多い」などの指摘に対し、議員からは「議会の傍聴が増えれば、議会の審議の質も上がる」との意見が出ていた。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_sougou/article/204598

フォーラムでは議員と市民が自由に自治体の政策課題について話し合う場面もあった

九州内外の自治体関係者でつくる実行委が主催。基調報告では法政大学の廣瀬克哉教授が、議会改革が進む中、全国で1700以上の地方議会のうち議員提案の政策条例を制定したのは昨年度、139議会に上ったと説明。「自治体の執行部と議会による真剣勝負の審議を傍聴することで、課題が見えてくるのが議会の醍醐味(だいごみ)で存在意義がある」と話した。

市民と議会の対話の実践例を紹介したのは志免町の市民グループと、糸島市、大刀洗町の両議員。糸島市の議員は議員と市民が自由に語り合う「市民カフェ」という取り組みを紹介し、「議員に対する参加者の関心も高くなっている」と指摘した。

後半は会場の議員と市民が自由に討論。「議員は市民の声をすくい上げ切れていない」「無責任な発言が多い」などの指摘に対し、議員からは「議会の傍聴が増えれば、議会の審議の質も上がる」との意見が出ていた。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_sougou/article/204598

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2015/11/blog-post_2.html市民と議員、議会改革探る 福岡市でフォーラム

2015年11月1日日曜日

答弁は要望内容容認を求めるものではない

<三鷹市議のブログより>

地方議員にできることは何か?改めて考えてみますと、絶望的な現実を目の当たりにします。

まず、予算を編成できません。首長が予算を編成できます。予算は議案として議会に上程され、その予算で良いかどうか、賛否の手の上げ下げが全てと言っても言い過ぎではないでしょう。

政治家というものは、庄屋意識に満ちた人ですから、当然ながら地元の地域の住民の要望を議会の場で首長にお願いをするということになります。ここからも、首長をワントップ、すなわち唯一の権力者とした見事なまでのピラミッド構図が読み取れますね。議員は住民の要望を首長に届けるという次元では、権力者と納税者の中間に位置するわけです。まさに民主主義的観点の構造の賜物ですね。

議会で首長にお願いをする場は、本会議場での質問が多いでしょうね。「Aにつき、私はBを実施すべきと考えるが、首長の見解を問う」みたいな形が一般的でしょう。

さて、ここで改めて「質問」という文字を見てみましょう。「質」すなわち「ただす」わけです。お願いではないのです。平たく言えば、「この件はどうなってるんですか?」という、まさに「ただす」です。ここからは、ただす側とただされる側の力の均衡が読み取れますね。いわば自由主義的観点、力の均衡の構造です。

つまり、制度上のあるべき姿と、実際と異なっている現実があるのです。

議員には庄屋意識があります。「あれをつくったのは私だ!」というあれです。地方に行けば、なぜこんなところにこんな大きな道路があるの?という現実をよく目にしますよね。そういうのを見るたびに、私は政治家特有の庄屋意識に想いを馳せるのです。

この庄屋意識の昇華には、権力のワントップのピラミッド構造は実は親和的なのです。こういう要望が届いている、お館様なんとか!というわけです。下から吸い上げ、上にあげ、お裁きを施してもらうというわけです。どこかでみた時代劇となんだか似ていますね。

この流れだと、質問するとき、首長に理想の答弁を「求める」姿勢になるのは無理もないですね。「求める」答弁が権力者から返ってきたら、お館様に認めてもらえた!となるわけで、その政治家の評価は格段に上がります。

しかし、改めて考えてみますと、制度上はやはり「ただす」なわけで、諸問題につき行政側の考えを聞くというのが本来あるべき姿です。理想とする答弁を「求めたら」もらえた、お願いしていた事項が予算化されたなどなど、議員さんによって様々でしょうが、有権者の皆さんは是非一度、議会質問とは何か?について考えてみる機会を持っていただきたいと思います。

庄屋意識の当然の帰結として、政治家の実績を問う声がよく聞こえてきます。以上述べたように、実績とは、質問したことが増額にしろ減額にしろ予算化されたかとなるのでしょうが、権力のワントップ構造を考えるとき、地方議員レベルで実績と言えるものは何があるんだろうか?と近時の私は考えるようになってきました。

予算編成というのは大変なことです。この小さな三鷹市でさえ、約1000億円の予算が審議されるのです。要望した事実が予算化されたらそれで良し、予算議案が上程されたら賛成するというのは無理もない話です。予算編成権が議会側にあったら、と考えたくもなりますが、行政国家現象といわれて久しい現在では、非現実的と言わざるを得ません。

政治家特有の庄屋意識につき、時間があれば日本史を勉強しながら、政治意識論とでもいいましょうか、そういうものに手をつけたいと考えているところです。現状では、政治家に実績を求める声は確かにあり、制度上は力の均衡を示してはいるものの実際は権力ワントップ構造に親和的になっていること、また予算編成権を議会側に移すのは質量ともに限界があることなどを合わせ考慮しますと、いずれにせよ限界があることはまちがいないようです。

私個人としては、地方議員という制度はもう必要ないのではないか?とすら思い始めています。そもそも、住民要望と言っても、権力者側の窓口をきちんとしていれば良い話です。入り口の問題ですね。議員を介在させることなく予算化につなげることは現実に考えられます。その代わり、いわば地方行政監査士とでもいえばいいのでしょうか、監査専門の人たちで行政を監視する方が、より現実的だろうとすら思います。

しかし、いうまでもなく、このことが実施されたと仮定すると、では民主主義的観点はどうなっとるんだ?となりかねません。難しい問題ですね。

まとめに入りますが、地方議員がする「質問」とは本来は「ただす」ものであり、権力者に理想の答弁を求めるというものではないのです。お気に入りの議員さんの質問を目にする機会があれば、ぜひ一度じっくりとご覧になってください。質問に対し首長が認める姿勢を出したとします。当然あなたは喜ぶでしょう。

しかし、同時に気づいてください。

権力者に認めてもらえたことを喜ぶとは、いったいどういうことなのか?ということを。

http://ameblo.jp/handanobuaki/entry-12089157858.html

地方議員にできることは何か?改めて考えてみますと、絶望的な現実を目の当たりにします。

まず、予算を編成できません。首長が予算を編成できます。予算は議案として議会に上程され、その予算で良いかどうか、賛否の手の上げ下げが全てと言っても言い過ぎではないでしょう。

政治家というものは、庄屋意識に満ちた人ですから、当然ながら地元の地域の住民の要望を議会の場で首長にお願いをするということになります。ここからも、首長をワントップ、すなわち唯一の権力者とした見事なまでのピラミッド構図が読み取れますね。議員は住民の要望を首長に届けるという次元では、権力者と納税者の中間に位置するわけです。まさに民主主義的観点の構造の賜物ですね。

議会で首長にお願いをする場は、本会議場での質問が多いでしょうね。「Aにつき、私はBを実施すべきと考えるが、首長の見解を問う」みたいな形が一般的でしょう。

さて、ここで改めて「質問」という文字を見てみましょう。「質」すなわち「ただす」わけです。お願いではないのです。平たく言えば、「この件はどうなってるんですか?」という、まさに「ただす」です。ここからは、ただす側とただされる側の力の均衡が読み取れますね。いわば自由主義的観点、力の均衡の構造です。

つまり、制度上のあるべき姿と、実際と異なっている現実があるのです。

議員には庄屋意識があります。「あれをつくったのは私だ!」というあれです。地方に行けば、なぜこんなところにこんな大きな道路があるの?という現実をよく目にしますよね。そういうのを見るたびに、私は政治家特有の庄屋意識に想いを馳せるのです。

この庄屋意識の昇華には、権力のワントップのピラミッド構造は実は親和的なのです。こういう要望が届いている、お館様なんとか!というわけです。下から吸い上げ、上にあげ、お裁きを施してもらうというわけです。どこかでみた時代劇となんだか似ていますね。

この流れだと、質問するとき、首長に理想の答弁を「求める」姿勢になるのは無理もないですね。「求める」答弁が権力者から返ってきたら、お館様に認めてもらえた!となるわけで、その政治家の評価は格段に上がります。

しかし、改めて考えてみますと、制度上はやはり「ただす」なわけで、諸問題につき行政側の考えを聞くというのが本来あるべき姿です。理想とする答弁を「求めたら」もらえた、お願いしていた事項が予算化されたなどなど、議員さんによって様々でしょうが、有権者の皆さんは是非一度、議会質問とは何か?について考えてみる機会を持っていただきたいと思います。

庄屋意識の当然の帰結として、政治家の実績を問う声がよく聞こえてきます。以上述べたように、実績とは、質問したことが増額にしろ減額にしろ予算化されたかとなるのでしょうが、権力のワントップ構造を考えるとき、地方議員レベルで実績と言えるものは何があるんだろうか?と近時の私は考えるようになってきました。

予算編成というのは大変なことです。この小さな三鷹市でさえ、約1000億円の予算が審議されるのです。要望した事実が予算化されたらそれで良し、予算議案が上程されたら賛成するというのは無理もない話です。予算編成権が議会側にあったら、と考えたくもなりますが、行政国家現象といわれて久しい現在では、非現実的と言わざるを得ません。

政治家特有の庄屋意識につき、時間があれば日本史を勉強しながら、政治意識論とでもいいましょうか、そういうものに手をつけたいと考えているところです。現状では、政治家に実績を求める声は確かにあり、制度上は力の均衡を示してはいるものの実際は権力ワントップ構造に親和的になっていること、また予算編成権を議会側に移すのは質量ともに限界があることなどを合わせ考慮しますと、いずれにせよ限界があることはまちがいないようです。

私個人としては、地方議員という制度はもう必要ないのではないか?とすら思い始めています。そもそも、住民要望と言っても、権力者側の窓口をきちんとしていれば良い話です。入り口の問題ですね。議員を介在させることなく予算化につなげることは現実に考えられます。その代わり、いわば地方行政監査士とでもいえばいいのでしょうか、監査専門の人たちで行政を監視する方が、より現実的だろうとすら思います。

しかし、いうまでもなく、このことが実施されたと仮定すると、では民主主義的観点はどうなっとるんだ?となりかねません。難しい問題ですね。

まとめに入りますが、地方議員がする「質問」とは本来は「ただす」ものであり、権力者に理想の答弁を求めるというものではないのです。お気に入りの議員さんの質問を目にする機会があれば、ぜひ一度じっくりとご覧になってください。質問に対し首長が認める姿勢を出したとします。当然あなたは喜ぶでしょう。

しかし、同時に気づいてください。

権力者に認めてもらえたことを喜ぶとは、いったいどういうことなのか?ということを。

http://ameblo.jp/handanobuaki/entry-12089157858.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2015/11/blog-post.html答弁は要望内容容認を求めるものではない

登録:

投稿 (Atom)