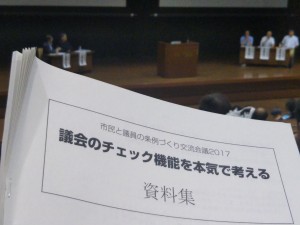

最新の議会改革を学び、これからの地方経営を考えるマニフェスト・サミット2017 が31日都内で開かれた。全国の地方議員、議会事務局職員ら約150人が参加。地方議員のなり手不足に対する取り組みなど先進議会の事例報告のほか、6月の国会で成立した地方議員選挙のビラ配布を認めた改正公職選挙法をテーマに、地方議員のマニフェストで地方を変えることができるかを学んだ。

議員のなり手確保のため、検証など実施

地方選挙でのビラ配布を認めた公職選挙法の改正をテーマにしたパネルディスカッション

政策本位の地方議会を目指すローカル・マニフェスト推進地方議員連盟の総会に合わせ、研修会として実施した。

高知県大川町が議会に代わる「町村総会」設置の検討を始めたことを受けたセッションでは、長崎県小値賀町議会の立石隆教議長が、2年前の統一地方議会前に50歳以下の議員報酬を通常の月額18万円から同30万円に上げる特別条例を設けた経緯について報告。

議会の特別委員会で地方創生を論議する中、「人口減少問題のかぎを握る若手や女性議員の意見を反映させることが必要」と考え、子育てで収入が必要になる40、50代の町職員給料と同水準にする対策を立て、「全議員で候補者も探したが、結局見つからなかった」と述べた。

北海道浦幌町議会事務局の中田進議事係長は、2年前の統一地方選で定数13人が11人に削減したにもかかわらず、立候補者が足りず、欠員1人となり、もともと進めてきた議会活性化も、議員のなり手不足検証を最優先に取り組んできたことを説明。会社員が議員として活動できる補助金設立など意見書をまとめて国に提出したことを話した。

地方選ビラ解禁で政策中心の選挙に

また、同連盟が実施を求めてきた、地方議員選挙における公費の政策ビラ配布を認める公職選挙法改正(2019年3月施行)について、衆議院政治倫理審査会会長を務める逢沢一郎氏、早稲田大名誉教授・北川正恭氏、朝日新聞論説委員の坪井ゆづる氏らが、パネルディスカッションした。

逢沢氏は県議選、政令都市議選、市議選それぞれ公費で認められるビラの配布枚数が異なることや、町村議選が対象から外れたことなどの今回の法改正の内容を説明し、「配り方など制限もあり、使い勝手は悪いところもあるかもしれないが、(改正法施行後となる)次の統一地方選でのビラ活用は、選挙運動の大きな転機になる」と語った。

坪井氏は「このビラが、従来の選挙公報と違うものになるかは候補者次第」「地方選挙は投票率が下がり続けているが、それは議員が評価されていないことの裏返しだと思う。ちゃんと政策で選挙を競い合うことで投票率が上昇するか、期待している」と、候補者がそれぞれの地方の実情に即したマニフェストを描くことで地方議会の信頼向上につながることを望んだ。

北川氏は、国から補助金をもらって施策に取り組む首長・執行部からは改革が難しいとし、中央集権から地方分権、そして実質的改革へと「議会が全体の立ち位置を変える。パラダイムの変化」が必要と述べ、「地方創生は議会が積極的に連鎖を起こし、議会が地方、地方が国を変えていかないといけない」と出席した議員の一層の奮起を求めていた。

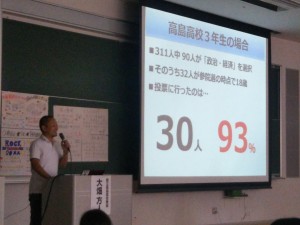

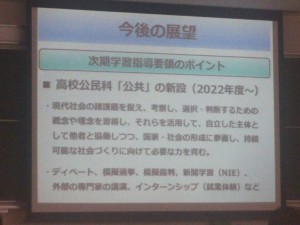

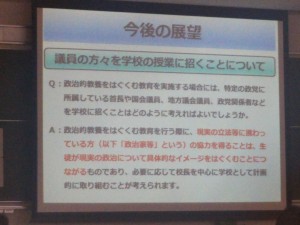

このほか研修会では、通年議会を取り入れている大津市議会や、住民の意見をより反映させるシステムをつくっている岐阜県可児市議会、定時制や特別支援学校を含む府内の高校に出前授業を実施した大阪府議会の事例報告があった。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/08/blog-post_7.htmlなり手不足、地方議員選挙ビラ解禁……地方議会の今後を考えるサミット開催