<武蔵野市議のブログより>

10月24日告示、10月1日投開票で武蔵野市長選挙が行われるが、市長候補とともに、市議会議員の補欠選挙があるか、ないのかも注目したい。

■議員から市長選に出ると補選の可能性

市長選挙には、今のところ、松下玲子さんのみが意志表示をしているが、武蔵野市議会議員の中から辞職した場合には、その補欠選挙の可能性があるからだ。

市議会議員の補欠選挙は、定員(武蔵野市議会は26名)の6分の1の欠員が出た場合に行われるが、6分の1以下の欠員でも、公職選挙法113条第三項により、市議会議員選挙と同一の地方公共団体の選挙(早い話、市長選挙)がある場合は、選挙の告示の10日前(今回の場合は9月13日中)までに議員が辞職し、欠員となっていれば補欠選挙を行うと規定されているからだ。

つまり、9月13日までに市議会議員のなかから市長選挙に出馬するために辞職すると補欠選挙となる。

■補選にならない自動失職もある

ただし、4年前に選挙と同じように辞職しないで市長選挙への立候補をすると、その時をもって自動失職となるケースもある。この場合、その議員の数だけ議員数が欠員のままとなる。1名が自動失職で立候補すれば、1名。2名なら2名分が欠員のままとなる議会になる。

有権者には26名の議員を選ぶ権利がある。自動失職して議席数を減らすことは、その権利を奪うことになる。さらに、自らの持っていた議員の席は不要、つまりはその議席分は働かなくてもいいとなり、議会軽視ともなりかねない。

自動失職を選ぶことについてよく言われるのは、補欠選挙で他に議員に自らの議席を渡してしまうと、落選した後に次の選挙で自分の席がなくなる。議員に戻れなくなることを恐れているからだということ。本音は、その人に聞かないと分からないが、この理屈は分からないでもない。

■補選費用は2000万円

8月31日の市議会議会運営委員会で、市議補選がある場合には補正予算を組みたいと執行部から提案があった。市議補選の補正予算額は約1000万円。その他にも予備費から支出する項目もあるので、補欠選挙には総額約2000万円を税金することになる。

民衆主義のコストであり、必要経費と考えたいが、その前に、議員の議席をどのように考えているか。市議から立候補する人が出てきた場合には、その議員の資質を考える大きな要素となりそうだ。

現状では誰が出るか、出ないのかも分からないが、「もしも」を考えて考察してみた。

なお、前回の武蔵野市長選挙では、市議から2名が立候補し自動失職。2名の欠員が出ている。都議選に立候補した議員の1議席を争う補欠選挙が市長選挙と同時に行われた。

http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52500168.html

議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/より移転しました。 ※スマホ版は▼から各種メニューを選択できます。

2017年9月7日木曜日

2017年9月6日水曜日

都議会 議員公用車の廃止など改革を公開で論議へ

<NHKより>

東京都議会は、先の都議会議員選挙を受けた今後の議会改革に向け、議員公用車の廃止や、政務活動費の支出内容の見直しなどを優先的に検討することで各会派が一致し、来月から公開で議論を進めることにしています。

先月から新たな任期が始まった都議会では、都議会議員選挙の争点の1つとなった議会改革について委員会を設置しました。

今月25日に開かれた、委員会のメンバーとなる5つの会派の打ち合わせで意見を取りまとめた結果、今後の議会改革に向け、議員公用車の廃止や政務活動費の飲食への支出禁止など支出内容の見直し、委員会のインターネット中継の実施の3つの項目について、優先的に検討することで、各会派が一致したことがわかりました。

委員会では、来月半ばにも初めての会合を開き、これらに加え議員が育児や介護などで欠席できる制度など、各会派の関心の高い項目についても議論していくことにしています。

また、これまで非公開で行われてきた議論を公開にして進め、透明化を図ることにしています。

今月25日に開かれた、委員会のメンバーとなる5つの会派の打ち合わせで意見を取りまとめた結果、今後の議会改革に向け、議員公用車の廃止や政務活動費の飲食への支出禁止など支出内容の見直し、委員会のインターネット中継の実施の3つの項目について、優先的に検討することで、各会派が一致したことがわかりました。

委員会では、来月半ばにも初めての会合を開き、これらに加え議員が育児や介護などで欠席できる制度など、各会派の関心の高い項目についても議論していくことにしています。

また、これまで非公開で行われてきた議論を公開にして進め、透明化を図ることにしています。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/09/blog-post_6.html都議会 議員公用車の廃止など改革を公開で論議へ

2017年9月5日火曜日

子どもの議会傍聴制限、撤廃へ 西尾張5市町

<中日新聞より>

蒲郡市議会で六月に小学生が傍聴を拒否された問題を受け、同様の傍聴制限の規則がある西尾張の九市町村のうち少なくとも五市町の議会で、近く制限を撤廃する。いずれも「開かれた議会」を目指す動きで、九月の定例会に合わせて規則を改正する方針。

中日新聞の調べで、西尾張で小学生以下に傍聴制限の規則がある議会は二十九日現在、江南、北名古屋、清須、津島、あま、愛西の六市と蟹江、大治の二町、飛島村。いずれも、議長の判断で傍聴可能で、実際に拒否をしたケースはない。

このうち北名古屋、江南、愛西の三市と蟹江、大治の二町は九月の定例会に合わせて制限のある規則を見直す。

北名古屋市議会は二〇〇六年に制定した規則で「児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない」との条文があったが、撤廃する。

新規則では「傍聴席に入ることができない者」の中に「会議を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすと認められる者」と明記。乳幼児が泣きだすと、この条文に該当する場合はある。

合わせて、傍聴者全員に求めていた氏名、住所の記入も不要とする。新規則は定例会が始まる三十日に施行される。永津正和議長は「大勢の人に傍聴してもらい、開かれた議会にできれば」と話す。

江南、愛西市、蟹江、大治町の四議会も、子どもの傍聴を制限する部分を規則から削除したり、新たな規則に変えたりする。蟹江町議会は一般傍聴に必要だった氏名、住所、年齢の記載もなくす。

蟹江町議会の事務局は「時代錯誤の規則。傍聴人の立場に立った議会にしていきたい」。江南市議会議会改革特別委員会の森ケイ子委員長は「せっかく子どもたちが来てくれても、既に本会議が始まっていると議長の許可を取りづらいこともある。開かれた議会に向けて取り組む中で、許可が必要とされるのはふさわしくないと判断した」と話す。

清須市議会は「特別委員会の中で今後、制限を緩和する方向で議論する」(事務局)という。

津島、あまの二市と飛島村は現在、規制を見直す予定はない。

(鈴木あや、秦野ひなた、大野雄一郎)

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/09/blog-post_5.html子どもの議会傍聴制限、撤廃へ 西尾張5市町

2017年9月4日月曜日

9月市議会は7日(木)から

<所沢市民のブログより>

猛暑と長雨の盛夏が終わりに近づき、秋の行楽のシーズンを迎えようとしています。

猛暑と長雨の盛夏が終わりに近づき、秋の行楽のシーズンを迎えようとしています。

さて、9月市議会は7日(木)から始まります。すでに1日に、9月市議会の会期・日程が発表されました。しかし3日現在、未だに9月市議会で審議する平成29年第3回定例会市長提出議案は公開されていません。会期・日程は、所沢市議会ホームページで公開されています。所沢市議会のホームページは、次のとおりです。

また、報告が遅れましたが、すでに8月9日に6月市議会の内容を報告する「所沢市議会だより№.183」が発行されています。議長や副議長の交替と7つある各委員会メンバーが交代して、市議会の新体制が顔写真付きで紹介されております。市役所へ行かれた方は、ぜひ市議会だよりを手に取ってお読みください。今年度も、半分が過ぎました。新年度の行政や予算の執行に関して、新規の条例改正や予算補正などを中心に、市議会において議案質疑や4常任委員会審査や一般質問がなされます。政治はリアルです。市民の皆さん、市議会傍聴に来て、自分の身体で感じてください。

9月3日 記:いしどう

第3回(9月)定例会の主要な会期・日程詳細(詳細はホームページ参照)

期日

|

会議形態

|

開始時刻

|

議事内容

|

9月7日(木)

|

本会議

|

午前10時

|

開会・議案説明など

|

9月11日(月)

|

本会議

|

午前10時

|

議案質疑

|

9月12日(火)

|

委員会

|

午前9時

|

四常任委員会並行審査

|

9月14日(木)

|

本会議

|

午前9時

|

一般質問(松崎議員など)

|

9月15日(金)

|

本会議

|

午前9時

|

一般質問(末吉議員など)

|

6月19日(火)

|

本会議

|

午前9時

|

一般質問(石原議員など)

|

9月21日(木)

|

本会議

|

午前9時

|

一般質問(亀山議員など)

|

9月22日(金)

|

本会議

|

午前10時

|

一般質問(荻野議員など)

|

9月29日(金)

|

本会議

|

午前10時

|

常任委員長報告・質疑

|

10月2日(月)

|

本会議

|

午前10時

|

討論・採決・閉会

|

以上

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/09/97.html9月市議会は7日(木)から

2017年9月3日日曜日

「政治家の印象変わった」

<公明新聞より>

神奈川県横須賀市議会は今月7~10日の4日間、関東学院大学法学部の学生2人のインターンシップ(就業体験)を試行的に実施した。市議会事務局や会派、市議個人がインターン生を受け入れ、議員の仕事を体験する内容。推進してきた公明党市議団(鈴木真智子団長)は期間中、各種団体との政策懇談会にインターン生を受け入れた。

政策懇談会は、市薬剤師会と市私立幼稚園協会の2団体と行い、インターン生の西村悠哉さん(大学4年生)と加藤航希さん(大学3年生)が同席した。このうち、市薬剤師会からは、小児医療費助成制度の所得制限撤廃や、ジェネリック医薬品のさらなる周知徹底などについて要望を受けた。また、市私立幼稚園協会との懇談会では、国や市の幼児教育を取り巻く現状などについて意見を交換した。

政策懇談を体験した加藤さんは、「テレビなどで見る政治家のイメージは良くなかったが、議員の生の姿を通して印象が変わった」と指摘。さらに「公明党が市民の声に真剣に耳を傾けている姿勢が伝わった」と感想を語った。西村さんは、インターンシップで経験したことを振り返り、「もっと参政意識を高めて、自分の意見を主張できるようになりたい」と述べていた。

横須賀市議会でのインターンシップは、昨年3月に同市議会と関東学院大学が締結した包括的パートナーシップ協定の一環。この協定は、両者が連携して地域社会の課題解決や活性化などに取り組むことが目的で、大学の知的財産などを活用した政策立案力の強化や、人材の育成などが期待されている。市によると、県内の地方議会と大学が同様の協定を結ぶのは初めて。

協定の締結については、当時、議長を務めていた党市議団の板橋衛議員が、議会やまちづくりに対する若い世代の関心を高めるため、大学と連携協定を結ぶよう提案していた。板橋議員は、「今後、人材の交流などを通して地域を活性化していきたい。地域課題の解決へ、さらなる議会改革に取り組む」と話していた。

https://www.komei.or.jp/news/detail/20170828_25431

神奈川県横須賀市議会は今月7~10日の4日間、関東学院大学法学部の学生2人のインターンシップ(就業体験)を試行的に実施した。市議会事務局や会派、市議個人がインターン生を受け入れ、議員の仕事を体験する内容。推進してきた公明党市議団(鈴木真智子団長)は期間中、各種団体との政策懇談会にインターン生を受け入れた。

政策懇談会は、市薬剤師会と市私立幼稚園協会の2団体と行い、インターン生の西村悠哉さん(大学4年生)と加藤航希さん(大学3年生)が同席した。このうち、市薬剤師会からは、小児医療費助成制度の所得制限撤廃や、ジェネリック医薬品のさらなる周知徹底などについて要望を受けた。また、市私立幼稚園協会との懇談会では、国や市の幼児教育を取り巻く現状などについて意見を交換した。

政策懇談を体験した加藤さんは、「テレビなどで見る政治家のイメージは良くなかったが、議員の生の姿を通して印象が変わった」と指摘。さらに「公明党が市民の声に真剣に耳を傾けている姿勢が伝わった」と感想を語った。西村さんは、インターンシップで経験したことを振り返り、「もっと参政意識を高めて、自分の意見を主張できるようになりたい」と述べていた。

横須賀市議会でのインターンシップは、昨年3月に同市議会と関東学院大学が締結した包括的パートナーシップ協定の一環。この協定は、両者が連携して地域社会の課題解決や活性化などに取り組むことが目的で、大学の知的財産などを活用した政策立案力の強化や、人材の育成などが期待されている。市によると、県内の地方議会と大学が同様の協定を結ぶのは初めて。

協定の締結については、当時、議長を務めていた党市議団の板橋衛議員が、議会やまちづくりに対する若い世代の関心を高めるため、大学と連携協定を結ぶよう提案していた。板橋議員は、「今後、人材の交流などを通して地域を活性化していきたい。地域課題の解決へ、さらなる議会改革に取り組む」と話していた。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/09/blog-post_3.html「政治家の印象変わった」

2017年9月2日土曜日

岡山市内2大学に期日前投票所

<山陽新聞より>

岡山市選管は23日、任期満了に伴う市長選(9月17日告示、10月1日投票)で、岡山大津島キャンパス(同市北区津島中)と山陽学園大・短大(同市中区平井)に期日前投票所を設けると発表した。若者の政治参加を促す目的で、大学構内への設置は昨秋の知事選に続いて2回目。

開設期間は1日間で、山陽学園大・短大は9月25日午前11時〜午後2時にD棟201教室、岡山大は同26日午前11時〜午後5時に大学会館1階ホールに設ける。山陽学園大・短大では、市長選に合わせて行われる市議中区選挙区補欠選挙(欠員1、同22日告示)の投票も受け付ける。

利用対象は、岡山大が北区、山陽学園大・短大が中区の有権者で、それぞれ約24万人、約12万人。立会人や誘導などの選挙事務には学生も携わる。

市選管が知事選で岡山大に設けた期日前投票所の利用者アンケートでは、約9割が若者の選挙啓発に効果があると答え、設置の継続を検討していた。市選管は「多くの学生らに足を運んでもらえるよう、周知にも力を入れたい」としている。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/09/blog-post_2.html岡山市内2大学に期日前投票所

2017年9月1日金曜日

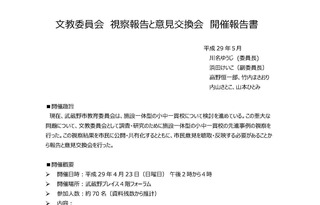

小中一貫教育校視察報告と意見交換会/報告書公開

<武蔵野市議のブログより>

武蔵野市議会は、2016年度の武蔵野市議会文教委員会(※)で行った小中一貫教育校視察報告会と市民との意見交換会報告書をホームページ上で8月24日から公開した。

意見交換会は4月23日に開催され、報告書は今年5月の段階でまとめられていたが、ホームページで公開するルールなどが整備されていなかったため24日になった。委員会主催による意見交換会は議会として初めてのことでもあるのでご容赦いただきたい。

内容は、すでに委員会の視察報告としてホームページで公開している京都市立凌風学園と大阪市立むくのき学園に加え、港区立白金の丘学園、品川区立豊葉の杜学園の視察報告。意見交換でいただいた小中一貫教育についての意見などをまとめている。

ご覧ください。

【参考】

武蔵野市議会 小中一貫教育校視察報告と意見交換会を開催しました

(報告書は、このページからダウンロードできます)

※武蔵野市議会では、委員会の委員を一年ごとに入れ変えるため、6月からは新メンバーによる委員会となっている

http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52499671.html

武蔵野市議会は、2016年度の武蔵野市議会文教委員会(※)で行った小中一貫教育校視察報告会と市民との意見交換会報告書をホームページ上で8月24日から公開した。

意見交換会は4月23日に開催され、報告書は今年5月の段階でまとめられていたが、ホームページで公開するルールなどが整備されていなかったため24日になった。委員会主催による意見交換会は議会として初めてのことでもあるのでご容赦いただきたい。

内容は、すでに委員会の視察報告としてホームページで公開している京都市立凌風学園と大阪市立むくのき学園に加え、港区立白金の丘学園、品川区立豊葉の杜学園の視察報告。意見交換でいただいた小中一貫教育についての意見などをまとめている。

ご覧ください。

【参考】

武蔵野市議会 小中一貫教育校視察報告と意見交換会を開催しました

(報告書は、このページからダウンロードできます)

※武蔵野市議会では、委員会の委員を一年ごとに入れ変えるため、6月からは新メンバーによる委員会となっている

http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52499671.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/09/blog-post.html小中一貫教育校視察報告と意見交換会/報告書公開

登録:

投稿 (Atom)