<松坂市議のブログより>

松阪市議会では、2012年(平成24年)9月に議会基本条例を成立させるまでの間、2年半にわたってきわめて集中的かつ激しく議論を交わす中で議会改革を進めてきた。その結果、議会改革ランキングでも全国上位に躍進したが、その後5年間はパタッと動きがとまってしまっている。

基本条例に盛った市民意見交換会や政策討論会の実施を求めても議会運営委員会で認められないなど、基本条例に込めた精神は無視されるがごとくで、新たな改革も進まないので停滞感を強めていた。その5年のあいだに、平成24年の改革に至るプロセスを知らない議員が、28人の定数の6割近くを占める16人となったうえ、その中には今年7月の選挙で選ばれた新人が9人も含まれている。

そんな状況のもとである。

7日の本会議の終了後開かれた議会改革特別委員会で、山本芳敬議長が、「今後の議会改革の方向性について提案をさせていただきたい」と切り出した。

議長は、8月の議長選で「議会基本条例の基本理念にある、二元代表制のもと、市民代表のとしてその負託と信頼にこたえ、大局的な視点から意思決定し行動する議会を目指す」ことなどを訴えたことを振り返り、その後、4か月の間、議会改革先進議会である四日市市や会津若松市の議長らから話を聴く中で、議長として取り組むべき方向を見定めようとしたようだ。

現状の議会の認識として、松阪市議会も、会津若松市と同様、「目指すべき議会像として、独自の政策立案及び政策提言に積極的に取り組みと明記しているものの、まだまだ確立していないのが現状で、松阪市議会としても市民の意見を反映した政策提言ができるような仕組みを確立できれば議会としての存在感も増すのではないかと考えます」と述べた。

実は、現職の議長が、議論の継続のない中で、突然、発言を求め、議会改革の議論の方向性を述べ、議論を促すのはわたしが知る限り初めてである。

その意味で、「まだまだ確立していないのが現状」と、率直に切り出すのは画期的であると言える。

さらには、「今回、改選で9名の新たな議員も誕生されたことからも、改めて議会とはなんたるかを確認する意味において、また、市民感覚感情として、いまでもよく議会はわからないとか、議員はなにしているのかわからないと言われることが多々あります。市民の議会への関心の低さ、議会の役割の理解不足であると考えられます。そのことはまさしく議会からの説明不足であると思います」とした。

このような背景を受け、

「早々に簡単に確立できるものではないと思います。ある程度の時間をかけ、議員同士がじっくりと議論し、同じベクトルに合わせることから始めていかなければならないと思っています」として、2つの提案を行った。

1つは、小学校5年生でもわかるような議会白書を作成し、全戸配布すること。もう1つは、常任委員会への専門的知見の活用を挙げた。議案審査等において、専門家を議会に招致し、専門的な立場から参考意見をもらうというものである。参考人制度である、以前から必要に応じて実施はしているが、今回の提案はあらかじめ予算をくんでおこうというものだ。

この提案に対して意見を求められたので、わたしからは、3つめとして、常任委員会機能の積極的な活用について申し上げた。

http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52281441.html

議会が本来あるべき役割や機能を果たす為に必要な条例を制定し、改革を進めて欲しいとの想いから市民有志が集い、立ち上げた「議会基本条例を考える会」の公式ブログになります。 川口市を中心に埼玉県内自治体に関する活動・情報等を掲載していきます。 http://gikaikaikaku.cocolog-nifty.com/より移転しました。 ※スマホ版は▼から各種メニューを選択できます。

2017年12月14日木曜日

2017年12月13日水曜日

議会改革の本を一冊に執筆中

<松坂市議のブログより>

先月中旬の日曜日の午後、京都府の木津川市議会が、公聴会を開きました。

公聴会は、戦後、日本の議会がアメリカ流の委員会中心の制度を採用することになったときに設けた際、どこの議会も委員会条例をつくっていると思いますが、松阪市議会の場合、条文の3分の2を公聴会に充てるほど大きな位置づけでした。

ところが、全国的にどこにでも共通して言えることですが、今日に至るまで公聴会を開く議会はほとんどなかったということです(松阪市議会も同様)。

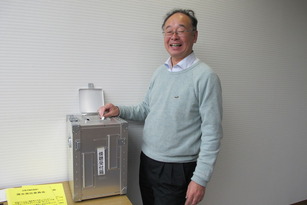

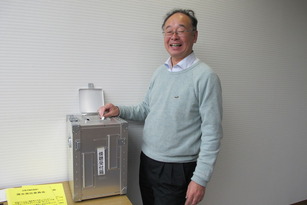

これ、本当の投票箱ですが、この日は公聴会傍聴者の受付用紙を投函するために用いられていました。

だから、木津川市議会の公聴会は大変貴重なので、傍聴に行ったしだいです。

だから、木津川市議会の公聴会は大変貴重なので、傍聴に行ったしだいです。

同市議会では、市長提案のごみ袋有料化をめぐり、住民から請願も提出されたことを受け、当該委員会では閉会中の継続審査とし、その一環で公聴会も開くことにしたのです。

日本の議会の公聴会は、その議題に対して賛成する者、反対する者を同数そろなければなりません。

その人たちは公述人と呼ばれ、公募します。

公述するのは、賛成、反対の3人ずつ。

公述するのは、賛成、反対の3人ずつ。

一人10分の持ち時間で、その後、議員からの質問も10分間受けます。

大勢の傍聴者もありました。

その結果を踏まえて委員会で賛否を判断しますが、どのような結果になったやら・・・・。

http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52281459.html

昨年の夏から、日本の地方議会の歴史を一冊の本に著わそうと、時間を見つけては原稿の執筆にあたっています。

日本とアメリカ、古い昔の話と今、戦前と戦後とを比較しながら、日本の地方議会が目指そうとしているカタチは見えつつも、ゆけども行けども、そこにたどりつく道はつねに遠い。それは、わが執筆と同じです。

発端は、2010年4月にワシントンD.C郊外の地方議会を傍聴したときに受けたうれしい衝撃にあります。

妻と2人で、彼女の友人を訪ねた個人旅行の途中、議会を覗いてみたいと思って訪ねた議会でした。

この旅行に出る前日、松阪市議会で取り組んだばかりの議会改革に必要と思う64の検討項目を提出したばかりでしたが、ワシントンで偶然見た議会は、こうあるべきとわたしが提案した項目はすべて実現していました。

その偶然の驚きを持ち帰りました。

以来、史料や資料を収集し、膨大な量の原稿を書いてきました。

何度も何度も推敲していますが、5万字、7万字と文字の数が膨らんできますと、今、自分は全体の構想の中のどこにいるのか見失うことになります。

もくじを作成することが重要であることに気づかざるを得ませんでした。

構想がわき、集中するも、途中で議会をはさんだり、選挙をはさむと中断し、再び書こうとするとき、もとの思考の位置まで戻るのがまた一苦労です。

しかし、そろそろ、フィニッシュに向かわないといけません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

日本とアメリカ、古い昔の話と今、戦前と戦後とを比較しながら、日本の地方議会が目指そうとしているカタチは見えつつも、ゆけども行けども、そこにたどりつく道はつねに遠い。それは、わが執筆と同じです。

発端は、2010年4月にワシントンD.C郊外の地方議会を傍聴したときに受けたうれしい衝撃にあります。

妻と2人で、彼女の友人を訪ねた個人旅行の途中、議会を覗いてみたいと思って訪ねた議会でした。

この旅行に出る前日、松阪市議会で取り組んだばかりの議会改革に必要と思う64の検討項目を提出したばかりでしたが、ワシントンで偶然見た議会は、こうあるべきとわたしが提案した項目はすべて実現していました。

その偶然の驚きを持ち帰りました。

以来、史料や資料を収集し、膨大な量の原稿を書いてきました。

何度も何度も推敲していますが、5万字、7万字と文字の数が膨らんできますと、今、自分は全体の構想の中のどこにいるのか見失うことになります。

もくじを作成することが重要であることに気づかざるを得ませんでした。

構想がわき、集中するも、途中で議会をはさんだり、選挙をはさむと中断し、再び書こうとするとき、もとの思考の位置まで戻るのがまた一苦労です。

しかし、そろそろ、フィニッシュに向かわないといけません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

先月中旬の日曜日の午後、京都府の木津川市議会が、公聴会を開きました。

公聴会は、戦後、日本の議会がアメリカ流の委員会中心の制度を採用することになったときに設けた際、どこの議会も委員会条例をつくっていると思いますが、松阪市議会の場合、条文の3分の2を公聴会に充てるほど大きな位置づけでした。

ところが、全国的にどこにでも共通して言えることですが、今日に至るまで公聴会を開く議会はほとんどなかったということです(松阪市議会も同様)。

これ、本当の投票箱ですが、この日は公聴会傍聴者の受付用紙を投函するために用いられていました。

だから、木津川市議会の公聴会は大変貴重なので、傍聴に行ったしだいです。

だから、木津川市議会の公聴会は大変貴重なので、傍聴に行ったしだいです。同市議会では、市長提案のごみ袋有料化をめぐり、住民から請願も提出されたことを受け、当該委員会では閉会中の継続審査とし、その一環で公聴会も開くことにしたのです。

日本の議会の公聴会は、その議題に対して賛成する者、反対する者を同数そろなければなりません。

その人たちは公述人と呼ばれ、公募します。

公述するのは、賛成、反対の3人ずつ。

公述するのは、賛成、反対の3人ずつ。一人10分の持ち時間で、その後、議員からの質問も10分間受けます。

大勢の傍聴者もありました。

その結果を踏まえて委員会で賛否を判断しますが、どのような結果になったやら・・・・。

http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52281459.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/12/blog-post_13.html議会改革の本を一冊に執筆中

2017年12月12日火曜日

議会の議事録、発言者が匿名 ○さんと△さん 福岡市議会

<朝日新聞より>

議会での発言者が「○」さんと「△」さん。福岡市議会のほとんどの委員会で、発言者の名前が記号だけの「匿名議事録」になっている。少なくとも50年以上続くとみられる独特の運用。実名化の議論はあるものの、最大会派の自民党市議団が慎重姿勢を崩していない。

JR博多駅前で起きた陥没事故を議論した昨年12月の市議会第4委員会。公開された議事録はこうなっている。

○「現場にいた作業員の証言を公表しない理由は」

△「国の検討委員会での議論の支障になる」

○「証言などがなければ議会としての調査はできない。何かを隠そうとする意図があるのでは」

質問した議員名は「○」、答弁した市側の担当者は「△」で、担当部署や役職名すらない。市議会事務局の担当者は「誰の発言かは文脈で推測するしかない」と話す。

質問した議員名は「○」、答弁した市側の担当者は「△」で、担当部署や役職名すらない。市議会事務局の担当者は「誰の発言かは文脈で推測するしかない」と話す。

福岡市議会の議事録は、議員が自由に質問ができる委員会は匿名で、発言が通告制で持ち時間が決まっている本会議と一部の特別委が実名という独自の取り決めとなっている。市議会事務局によると、発言者を匿名とする運用は、少なくとも1965年ごろから続いているというが、その経緯は不明だ。

朝日新聞は九州・山口・沖縄の県庁所在地の市議会と、各県議会に議事録の運用を尋ねた。「課長より下の役職は名前を出さない」といった例はあったが、全て原則実名だった。ある議会の担当者は「発言者名があっての発言内容。匿名にすることは考えたこともなかった」と驚く。

福岡市議会では過去に2007~11年の議会活性化推進会議や、現在は議会改革調査特別委で「匿名問題」を議論している。だが「発言が多い会派の意見が多数意見と受け取られるのは問題」「(議案に)賛成の議員は質問も少ないが、反対の議員は発言数も増える」といった意見が出てまとまっていない。

自民党市議団の森英鷹会長は「議事録に名前を出すことが目的になり、本質的な議論が妨げられる恐れがある。事前の勉強を重ねているかどうかも会派によって異なり、不公平になる」と主張。実名化には委員会での持ち時間制の導入などを条件として挙げる。実名化に反対する議員の一人は「質問しないと仕事をしていないと思われる。昔から匿名だし、あえて野党が目立つよう変えなくてもいいのでは」と漏らす。

一方、市側の答弁者が匿名では、行政に対するチェック機能が損なわれるとの指摘もある。共産党市議団の中山郁美団長は「市側の誰が発言したのか事後検証ができず、議会にとって損失になる」と話す。

公文書管理に詳しい独協大の右崎正博名誉教授(憲法・情報法)は「議事録で議員の活動を記録に残す必要がある。市側の発言が局長なのか課長なのか分からないと、責任をあいまいにしかねない。ほかで聞いたことがなく、時代遅れの運用だ」と指摘する。

◇

早稲田大マニフェスト研究所(東京都)が情報公開や住民参加などの観点で全国の議会に尋ねた議会改革度調査(2016年度)では、福岡市議会は20政令指定市のうち15位。九州の指定市議会では、熊本市が8位、北九州市が10位だった。一方、情報公開度に限った順位では福岡市は9位。同研究所の担当者は「議事録の匿名化については調査の設問にはなく、想定していなかった」と話す。(小川直樹、井上怜)

http://digital.asahi.com/articles/ASKD351B0KD3TIPE01K.html?rm=268

JR博多駅前で起きた陥没事故を議論した昨年12月の市議会第4委員会。公開された議事録はこうなっている。

○「現場にいた作業員の証言を公表しない理由は」

△「国の検討委員会での議論の支障になる」

○「証言などがなければ議会としての調査はできない。何かを隠そうとする意図があるのでは」

質問した議員名は「○」、答弁した市側の担当者は「△」で、担当部署や役職名すらない。市議会事務局の担当者は「誰の発言かは文脈で推測するしかない」と話す。

質問した議員名は「○」、答弁した市側の担当者は「△」で、担当部署や役職名すらない。市議会事務局の担当者は「誰の発言かは文脈で推測するしかない」と話す。福岡市議会の議事録は、議員が自由に質問ができる委員会は匿名で、発言が通告制で持ち時間が決まっている本会議と一部の特別委が実名という独自の取り決めとなっている。市議会事務局によると、発言者を匿名とする運用は、少なくとも1965年ごろから続いているというが、その経緯は不明だ。

朝日新聞は九州・山口・沖縄の県庁所在地の市議会と、各県議会に議事録の運用を尋ねた。「課長より下の役職は名前を出さない」といった例はあったが、全て原則実名だった。ある議会の担当者は「発言者名があっての発言内容。匿名にすることは考えたこともなかった」と驚く。

福岡市議会では過去に2007~11年の議会活性化推進会議や、現在は議会改革調査特別委で「匿名問題」を議論している。だが「発言が多い会派の意見が多数意見と受け取られるのは問題」「(議案に)賛成の議員は質問も少ないが、反対の議員は発言数も増える」といった意見が出てまとまっていない。

自民党市議団の森英鷹会長は「議事録に名前を出すことが目的になり、本質的な議論が妨げられる恐れがある。事前の勉強を重ねているかどうかも会派によって異なり、不公平になる」と主張。実名化には委員会での持ち時間制の導入などを条件として挙げる。実名化に反対する議員の一人は「質問しないと仕事をしていないと思われる。昔から匿名だし、あえて野党が目立つよう変えなくてもいいのでは」と漏らす。

一方、市側の答弁者が匿名では、行政に対するチェック機能が損なわれるとの指摘もある。共産党市議団の中山郁美団長は「市側の誰が発言したのか事後検証ができず、議会にとって損失になる」と話す。

公文書管理に詳しい独協大の右崎正博名誉教授(憲法・情報法)は「議事録で議員の活動を記録に残す必要がある。市側の発言が局長なのか課長なのか分からないと、責任をあいまいにしかねない。ほかで聞いたことがなく、時代遅れの運用だ」と指摘する。

◇

早稲田大マニフェスト研究所(東京都)が情報公開や住民参加などの観点で全国の議会に尋ねた議会改革度調査(2016年度)では、福岡市議会は20政令指定市のうち15位。九州の指定市議会では、熊本市が8位、北九州市が10位だった。一方、情報公開度に限った順位では福岡市は9位。同研究所の担当者は「議事録の匿名化については調査の設問にはなく、想定していなかった」と話す。(小川直樹、井上怜)

http://digital.asahi.com/articles/ASKD351B0KD3TIPE01K.html?rm=268

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/12/blog-post_12.html議会の議事録、発言者が匿名 ○さんと△さん 福岡市議会

2017年12月11日月曜日

12月議会の一般質問通告書から

<所沢市民のブログより>

|

11日から14日まで市議会で一般質問があります。議員の問題意識や積極性がわかる、現在所沢市で問題とされている事が垣間見える、市民が市政の実態を感じる、などいろんな立場で市政を受け取れる場でもあります。

今回も、一般質問通告書が議会のホームページにアップされ、その内容から各議員がどんなテーマで質問を行うかわかります。今回のテーマを挙げてみると

選挙の期日前投票に関して、石原、末吉、福原、荒川、谷口の各議員が質問を行うようです。

福祉関係にも多くの議員が名乗りを挙げており関心の深い問題です。石原、矢作(地域包括ケア) 西沢(子どもの貧困、要介護認定等) 末吉(ユニバーサルデザイン) 小林(お達者倶楽部) 近藤(高齢者、精神障碍者) 矢作(重度心身障がい者) 亀山(健康推進) 亀山(フレイル対策、就学前検診) 石本(7期高齢者・介護事業計画)の各議員が質問します。

防災や街路樹に関しては、吉村(避難所運営) 吉村(台風と倒木) 末吉、入沢(避難、山口崩落事故) 平井(生活支援) 近藤(自治会や自主防災組織) 石原、矢作、桑畠、石本(街路樹)が質問を予定しています。

地域産業振興について、荻野(三ヶ島工業団地など) 浅野(狭山茶の海外展開) 桑畠(地域電力) 大石、谷口(ボールパーク化) 大石(ホテルの誘導策など、所沢駅周辺) 荒川(転入出者、松郷工業団地等の区画整理) 谷口(インバウンド)

教育や子どもについては次の各議員が。浅野(組体操) 末吉(私立第二幼稚園) 平井、小林、粕谷(児童クラブ指定管理者) 近藤、矢作、谷口(教職員の多忙化など) 福原(ICT施策) 桑畠(制服) 島田(自立支援、こどもの自殺) 荒川(待機児童) 粕谷(子ども医療費) 赤川(空調設備、いじめ)

農業関連では、吉村(体験農場) 末吉(落ち葉堆肥農法) 平井(有機農業者) 小林、矢作(農業支援)

税金、納税に関する問題 平井(時効、執行停止) 亀山(収税) 城下(トップランナー方式の地方交付税の影響) 石本(水道会計)

他に個性的で興味深い質問をあげてみると、

荻野(事務事業評価表) 吉村(無戸籍解消での自治体の役割) 桑畠(離婚時の子どもと親のケア) 浅野(名誉市民推薦設置課題) 平井(米軍基地東西道路) 福原(地域に公務員) 城下(東西クリーンセンター) 大石(旧庁舎) 赤川(障がい者と共にある社会条例) 越坂部(まちづくり) 末吉(公園にトイレ、ボール遊び) 粕谷(狭山湖の自転車道) 島田、城下(建設労働者支援)等。

それぞれ関心が深いテーマに沿って議員の質問を比べてみるのも傍聴のだいご味です。

栗坊

|

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/12/blog-post_11.html12月議会の一般質問通告書から

2017年12月10日日曜日

議会改革の「真理」は、ひとつなのか?

<月刊ガバナンス12月号より>

議会局「軍師」論のススメからの抜粋記事です。

詳細は、月刊ガバナンス12月号にてご確認ください。

栗山町議会の改革は偉大な標準モデルとして認知された。栗山モデルは議会基本条例のように、普遍的な手法も含まれるが、必ずしも全てが大都市議会には適さないのではないか。大都市議会の成功モデルは、未だに確率されていない。大都市議会にとっては、まだ住民参加の形式要件すら整っておらず、これから独自モデルの構築が求められるのではないだろうか。

執行機関では、その都市の地理的条件や規模などに応じて、独自施策を模索し、自己責任・自己決定の意識が浸透してきている。一方、議会では、未だに負の横並び意識や、先進事例・研究者の個人的見解に頼ろうとする傾向が強いと感じる。

そもそも何のために行うのか、自分の置かれた状況での最適解なのか、といったところまで遡って考えなければ、本質的な課題解決には至らないのではないだろうか。

議会局「軍師」論のススメからの抜粋記事です。

詳細は、月刊ガバナンス12月号にてご確認ください。

栗山町議会の改革は偉大な標準モデルとして認知された。栗山モデルは議会基本条例のように、普遍的な手法も含まれるが、必ずしも全てが大都市議会には適さないのではないか。大都市議会の成功モデルは、未だに確率されていない。大都市議会にとっては、まだ住民参加の形式要件すら整っておらず、これから独自モデルの構築が求められるのではないだろうか。

執行機関では、その都市の地理的条件や規模などに応じて、独自施策を模索し、自己責任・自己決定の意識が浸透してきている。一方、議会では、未だに負の横並び意識や、先進事例・研究者の個人的見解に頼ろうとする傾向が強いと感じる。

そもそも何のために行うのか、自分の置かれた状況での最適解なのか、といったところまで遡って考えなければ、本質的な課題解決には至らないのではないだろうか。

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/12/blog-post_10.html議会改革の「真理」は、ひとつなのか?

2017年12月9日土曜日

公務員は誰が選ぶか~1日の議案質疑から

<朝霞市議のブログより>

1日、市議会本会議で市長提出議案の質疑がありました。私の質疑では、市職員定数を最大31人増やす権利を市長に与える条例に関して、積算根拠を問いましたが、なんとなく福祉と、住宅部門、オリンピックパラリンピック対策、保育士の非常勤職員採用が困難を来しているから正規職員で充足する、という感じの答弁がされたことと、来年度の人員配置は明らかになったものの、31人分の明確な算定根拠がないということが明らかになりました。

しかし、公務員を減らせ、公務員の人件費を減らせ、と掲げる政党・政治団体の公認を得て当選した議員がだんまりなんです。このままでは、ノーチェックで雇う体制を作るという問題もあります。あえて厳しい議論をいたしました。

http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2017/12/1241-4f95.html

1日、市議会本会議で市長提出議案の質疑がありました。私の質疑では、市職員定数を最大31人増やす権利を市長に与える条例に関して、積算根拠を問いましたが、なんとなく福祉と、住宅部門、オリンピックパラリンピック対策、保育士の非常勤職員採用が困難を来しているから正規職員で充足する、という感じの答弁がされたことと、来年度の人員配置は明らかになったものの、31人分の明確な算定根拠がないということが明らかになりました。

もちろん公務員の採用にも「あそび」の枠が必要で、それを表現するかはいろいろあるのでしょうが、定数増の大半が見えないまま承認してしまうのは問題です。

公務員を雇うことは、憲法第15条で国民の固有の権利とされています。ただし直接公務員を雇うのは、議員と自治体首長だけです。国民に代行して、国会議員が国家公務員を、自治体議員が地方公務員の採用定数を決め、法律や条例にしたがって、国や自治体の人事当局が公務員を採用することになっています。

地方公務員法第17条では、地方公務員は、職に対して雇う、と書かれています。地位や身分として雇うのではなく、雇うからには職が明示されているべき、という前提です。そうである以上、どんな仕事が人員不足なのか、あるいは、現状非正規労働者が使われている実態があるから正規職員が必要、というある程度の論証が必要です。

本来波動的需要に対応する非正規職員の場合でも、議会による予算の議決を通じて「国民固有の権利」で雇われていることになっていて、もう少し雇う側に裁量性があってよいと思うのですが、総務省の解釈と過去の判例から、雇う数は予算で厳格に管理されています。正規職員以上に、採用の自由度がない雇い方になっています。そことも矛盾した法解釈になっています。

本来波動的需要に対応する非正規職員の場合でも、議会による予算の議決を通じて「国民固有の権利」で雇われていることになっていて、もう少し雇う側に裁量性があってよいと思うのですが、総務省の解釈と過去の判例から、雇う数は予算で厳格に管理されています。正規職員以上に、採用の自由度がない雇い方になっています。そことも矛盾した法解釈になっています。

こうした問題点から、正規職員の定員増に、もっと根拠を示せと質疑しましたが、答弁のなかでは、見通しが立たないんだ、必要性の高まっている部門で人を増やすから認めてくれの一点張りでした。

財政の中期計画の話でもそうですが、朝霞市役所には、中期的な計画性を嫌がっているのではないか、それなのに個別計画だけがコンサルタント会社丸投げでどんどん製造されて、全体コントロールなく施策が遂行され、個別計画の裏付けが全体にされないことから、個別計画や個別事業がチープで十分な成果を挙げられない結果になっているのではないか、そんな感じがしています。

もちろん計画どおりに財政も予算も進むわけがありません。大事なことは、予定通りにいかなかったときに、なぜいかなかったのが分析して軌道修正をすることです。それを繰り返すことで政策の精度は上がっていきますし、できる範囲の目標というのが明確になっていきます。

今回のことで言えば市職員の定数見直し自体に、もともと職員数が少ない朝霞市議会で否決されるような事態はないので、計画と差が出たら、毎年チェックして不足するなら定数条例を改正していったらいいのではないかと思います。

自治体の職員が職に相応して雇われていることを前提にしていかないと、公務員を減らせという無茶な世論、公務員が著しく厚遇されているという幻想を打ち砕くことはできないと思います。また非正規労働の問題も、職とは何か、ということとに大きく関わっています。

今回のことで言えば市職員の定数見直し自体に、もともと職員数が少ない朝霞市議会で否決されるような事態はないので、計画と差が出たら、毎年チェックして不足するなら定数条例を改正していったらいいのではないかと思います。

自治体の職員が職に相応して雇われていることを前提にしていかないと、公務員を減らせという無茶な世論、公務員が著しく厚遇されているという幻想を打ち砕くことはできないと思います。また非正規労働の問題も、職とは何か、ということとに大きく関わっています。

そんなことをいろいろ考えさせられる議案でした。

🌑来年度の定数増は、4月でプラス10人です。

削減は、学校で調理員・用務員が▲3人、水道部で▲1人、クリーンセンターで▲2人。

増加は生涯学習課で1人、保育課の事務で1人、保育現場で2人、住宅係の新設で3人、後期高齢者医療広域連合派遣で1人、福祉部の再編成で福祉相談係新設等で4人、オリンピックパラリンピック対策とシティープロモーションで4人

という内容です。31人増枠のうち、とりあえず来年1年に関しての10人は形が見えています。

削減は、学校で調理員・用務員が▲3人、水道部で▲1人、クリーンセンターで▲2人。

増加は生涯学習課で1人、保育課の事務で1人、保育現場で2人、住宅係の新設で3人、後期高齢者医療広域連合派遣で1人、福祉部の再編成で福祉相談係新設等で4人、オリンピックパラリンピック対策とシティープロモーションで4人

という内容です。31人増枠のうち、とりあえず来年1年に関しての10人は形が見えています。

🌑何らかの人員増の根拠の資料を示すようさんざん担当課には申し上げたのですが、当日まで無いの一点張りでした。しかし、ある会派の議員の質疑で、そうした資料が渡っていたことが明らかに。私の資料の求め方が良くなかったのかも知れませんが、釈然としないものがありました。

🌑もともと地方公務員が中心に加盟している自治労という労働組合(朝霞市は全員非加盟)で働いていたので、人員確保闘争での当局がこんなに甘いものではない、とよくよく思い知らされていたので、少し驚いているところです。本来は私などもっと雇え、正規化しろ、という立場です。しかし、公務員を減らせ、公務員の人件費を減らせ、と掲げる政党・政治団体の公認を得て当選した議員がだんまりなんです。このままでは、ノーチェックで雇う体制を作るという問題もあります。あえて厳しい議論をいたしました。

http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2017/12/1241-4f95.html

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/12/1.html公務員は誰が選ぶか~1日の議案質疑から

2017年12月8日金曜日

【芽室町議会 公開講演会】「信頼される議会となるために」

<芽室町議会のfacebookページより>

【芽室町議会 公開講演会】

「信頼される議会となるために」

―「分かりやすい・開かれた議会・行動する議会」の2つの視点―

講師:江藤 俊昭 氏

(山梨学院大学法学部教授・大学院研究科長、芽室町議会サポーター)...

日時:12月9日(土) 15時~16時30分

場所:芽室町中央公民館2F講堂

・芽室町議会は何をしようとしているのか??

・町民に理解されているのか?

・町民と共有しているか?

・町民のための政策に繋がっているのか?

こうした事項について、町民の皆さんとともに学んでいきます。また他自治体議会議員の皆さんも含めて多くの方がご参加いただけるよう、公開講演会として開催いたしますので、奮って足を運んでくださいますようお知らせします。

(講演概要)

1.町村議会と芽室町議会の先駆性

2.地方議会の再確認

3.芽室町議会の改革の意義と到達点

4.「分かりやすい・開かれた議会・行動する議会」のもう一歩

5.新たな議会の条件整備

【芽室町議会 公開講演会】

「信頼される議会となるために」

―「分かりやすい・開かれた議会・行動する議会」の2つの視点―

講師:江藤 俊昭 氏

(山梨学院大学法学部教授・大学院研究科長、芽室町議会サポーター)...

日時:12月9日(土) 15時~16時30分

場所:芽室町中央公民館2F講堂

・芽室町議会は何をしようとしているのか??

・町民に理解されているのか?

・町民と共有しているか?

・町民のための政策に繋がっているのか?

こうした事項について、町民の皆さんとともに学んでいきます。また他自治体議会議員の皆さんも含めて多くの方がご参加いただけるよう、公開講演会として開催いたしますので、奮って足を運んでくださいますようお知らせします。

(講演概要)

1.町村議会と芽室町議会の先駆性

2.地方議会の再確認

3.芽室町議会の改革の意義と到達点

4.「分かりやすい・開かれた議会・行動する議会」のもう一歩

5.新たな議会の条件整備

http://gikaikaikakukawaguchi.blogspot.com/2017/12/blog-post_8.html【芽室町議会 公開講演会】「信頼される議会となるために」

登録:

投稿 (Atom)

福岡市議会の委員会議事録。待機児童に関する質疑だが、質問する議員名は「○」、市の答弁者は「△」と匿名で記載されている

福岡市議会の委員会議事録。待機児童に関する質疑だが、質問する議員名は「○」、市の答弁者は「△」と匿名で記載されている